『ラストエンペラー オリジナル全長版」 渡る世間はカネ次第

『ラストエンペラー』の長尺版が配信されていた。この映画は坂本龍一さんの有名なテーマ曲の方が先行している感がある、ベルナルド・ベルトルッチ監督のアカデミー監督賞受賞映画。世間で観られている通常版にあたる劇場公開版でさえ、上映時間が160分もある。『オリジナル全長版』とも『ディレクターズカット版』とも呼ばれているこのバージョンは、220分もある。自分はこのバージョンは、大昔テレビ放送で観たことがある。80年代の終わり頃、テレビ朝日で『日曜洋画劇場』という映画放送枠で流れていたような気がする。

『日曜洋画劇場』は、映画放送の冒頭と最後に映画評論家の淀川長治さんの解説がついているテレビ番組。「さよなら、さよなら、さよなら」という締めの言葉が有名で、今でもモノマネの定番になっている。淀川長治さんご本人を知らずとも、そのフレーズは聞いたことだけはあるという人も多くなったことだろう。この『ラストエンペラー』の長尺版放送は、あまりに本編が長すぎるために、三夜ぐらいに分割して放送されたような記憶がある。特別放送だったから、その三夜だけは淀川長治さんのコメントはなかったのではないだろうか。『ラストエンペラー』の通常版(劇場公開版)放送のときは、淀川長治さんの解説付きだった。でも記憶なんていい加減だから、確かなものではない。Chat GPTで調べてみても、その辺はいい加減だ。

洋画のテレビ放送版は、今も昔も日本語吹替版が主流。当時の分割放送版も、英語部分を日本語吹替されている。自分は『ラストエンペラー』は、大ファンだった坂本龍一さん目当てで観ていた。坂本さんの英語のセリフは、ご自身で日本語吹替されている。坂本龍一さんは俳優ではないので、演技がとんでもなくて、かなり楽しいことになっていた。今となってはこの日本語吹替版は貴重なものとなってしまった。

『ラストエンペラー』好きの自分は、この映画の別バージョンを録画したくて位方がない。オリジナル音声の字幕版が映画のすべてと思っていたので、吹替版は嫌だった。当時この長尺の映画のテレビ放送を録画するのは至難の技だった。まだVHSというビデオでしかテレビ録画ができない時代。分割されたとはいえ、1話の放送時間が2時間を超えてしまう。VHSビデオは2時間収録が主流。2時間にあたる120分テープの他には、140分テープや180分テープもあるにはあった。でも需要が少ないため、テープ自体も高額となっているし、耐久性が低いと噂されていた。当時10代だった自分には長時間録画はビデオは痛い出費。でもVHSには3倍録画モードというものがある。通常録画時間のテープなら、この3倍モードを使えば2時間テープで6時間収録できる。ただ3倍モードにすれば、当然画質も落ちてしまう。泣く泣く3倍モードで数本に分けて録画した。あのビデオテープは一体どこへ行ってしまったのだろう。『ラストエンペラー 全長版』はそれっきり観ていない。だから配信で見つけたとき、とても懐かしくなってしまった。

この長尺版では、お目当ての坂本龍一さんの出演場面は増えていない。むしろ前半の主人公のラストエンペラー・愛新覚羅溥儀の子ども時代の場面が多く追加されている。映画の前半が、劇場公開版とは大きく改変されている。そういえば、溥儀の晩年の牢獄時代に南京事件の映像が流れる場面がある。『ラストエンペラー』が最初に日本公開されるとき、その南京事件の場面が映倫に引っかかるとのことで、日本での公開が危ぶまれたことがある。なんでも監督のベルナルド・ベルトルッチ自ら日本公開版のために、別バージョンをつくったとか。こちらの全長版は南京事件の場面も長尺になっていた。近代史のなかでは、日本はアジアでかなり悪いことをしている。自分が『ラストエンペラー』を初めて観たころは、南京事件の名称も南京大虐殺と呼ばれていた。

主演のジョン・ローンや坂本龍一、ピーター・オトゥールなどイケオジがたくさん出てくるこの映画。自分もいつか、こんなおじさんたちみたいになりたいと、憧れの眼差しでこの映画を観ていた。自分にとっては、『ラストエンペラー』はアイドル映画みたいなものだった。歴史は好きだったけど、どこかファンタジーを観ているような感覚。これが現実にあった出来事とは到底感じていなかった。でもこの映画が公開されたのは、溥儀が亡くなって20年も経っていないころ。こんなにきな臭い出来事が隣国で起こっていたのだから、もう少しリアルに感じていてもよかったのかもしれない。

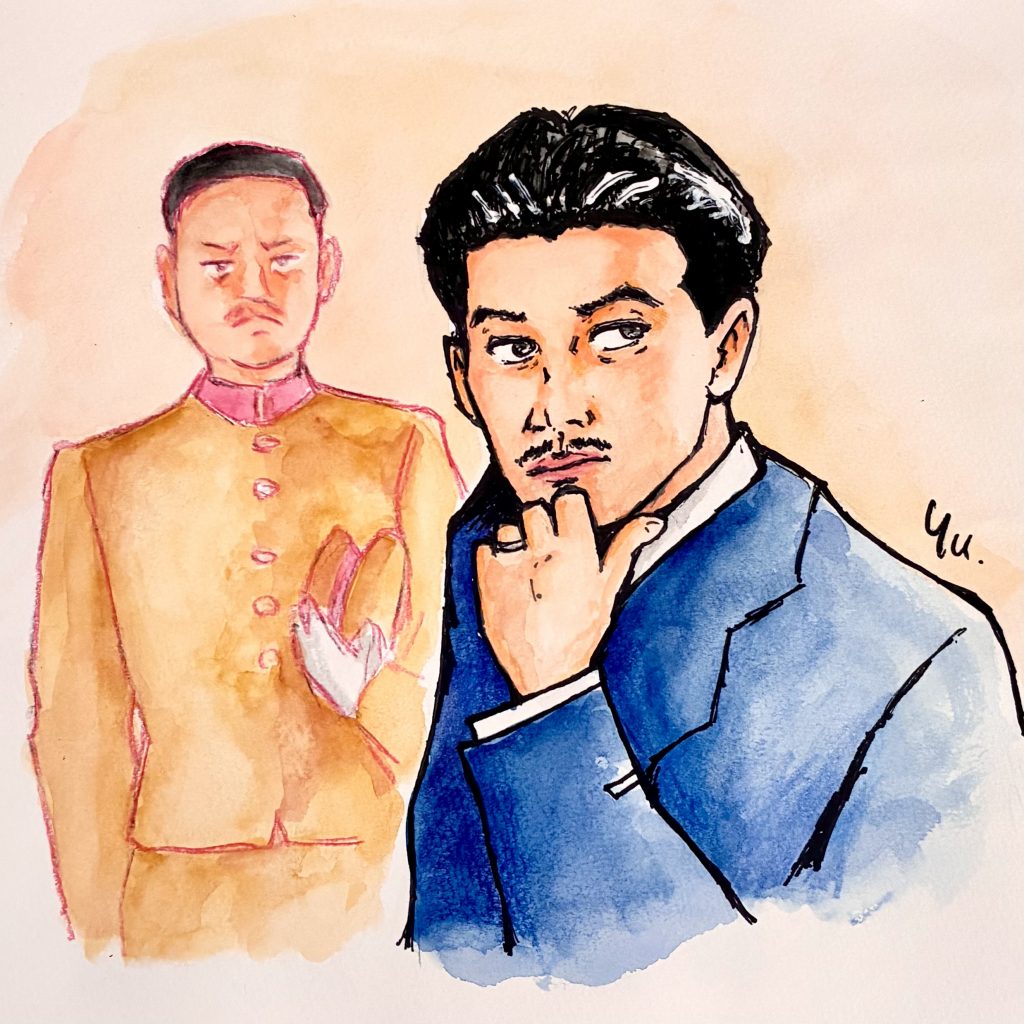

近代史の実録ものとしてこの映画を観てみると、ふた昔前のアジアは、人権意識が薄くてかなり生きづらい社会だったのがわかる。映画の中では日本は悪役で、とても怖く描かれている。坂本龍一さん演じる甘粕正彦も、たくさん人を殺したかなり怖い人。俳優ではない坂本龍一さんが、あの目ヂカラで「オレが甘粕だ」と、ぬんと立っているだけでとても怖く見える。10代の頃の自分は、「坂本龍一がでたー」ときゃあきゃあ言っていたが、純粋に映画の内容を観ていれば、日本の軍人には近づきたくないと思わされる。

『ラストエンペラー』は溥儀が実際に生活していた紫禁城でロケされている。坂本龍一さん演じる甘粕正彦の映画スタジオも本当の場所らしい。坂本龍一さんの自伝『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』では、甘粕正彦の映画スタジオで寝泊まりしたとか。そこの守衛さんが甘粕時代からの人で、高齢ゆえ、甘粕正彦を演じる坂本龍一さんを甘粕正彦本人だと勘違いしていたらしい。残酷なことをした日本軍人の役を演じることで、友人を何人か失ったと坂本龍一さんが言っていた。血塗られた人物が生活していた場所で寝泊まりするのは、精神的にもきつかったと本に書いてあった。甘粕正彦は未来派という思想に系統していた。それをきっかけに、その精神を受け継いだ坂本龍一さんのアルバム『未来派野郎』が誕生する。未来派思想をレトロフューチャーのような解釈で音楽にしたアルバム。残念ながらこのアルバムは、サブスクには載っていない。ほんとか嘘かわからないけれど、楽曲で使用された映画『ブレードランナー』からのセリフのサンプリングが、著作権に引っかかるせいだとか。

『ラストエンペラー』は、坂本龍一さんの荘厳な音楽とヴィットリオ・ストラーロの豪華な映像で高尚な映画となった。そういえば音楽には坂本龍一以外にデビッド・バーンも参加している。近年『アメリカン・ユートピア』で人気再燃したのも不思議な感覚。あの頃活躍していた人たちは、今現在も評価され続けている。

NHKの番組『映像の世紀バタフライエフェクト』で愛新覚羅溥儀を扱っていた。溥儀の人生は、最初は皇帝として生きていたが、晩年は一般市民の庭師として死んでいく。日本軍の満州侵略に加担して、傀儡国家をつくる手伝いをした溥儀。当然、戦犯として投獄される。溥儀は、皇帝時代の金銀財宝をこっそり隠しておいて、自分のものにしていたらしい。その財宝を使って、軍国主義の日本にアクセスしたり、重大戦犯にも関わらず処刑されずに釈放されたりできたのかもしれない。そう捉えると合点がいく。映画での溥儀は、気品があって博識、ハンサムでプレイボーイ。ただ、野心が強すぎて落ちぶれてしまったような描き方をされていた。溥儀も実際に遊び人だったらしいけど、さまざまな重圧から、カネにものを言わせて気を紛らわせていただけなのかもしれない。

映画『ラストエンペラー』の中では、紫禁城の財宝は宦官が盗んでいたという描写がある。この長尺版では、めざとく家来の盗みに気づいた溥儀が、宦官たちに詰め寄る場面がある。そして通常版にもある財宝が収めてある蔵の放火場面へと繋がっていく。炎の光が寝室に入り込んでくることで、蔵が燃えていることを表現している名場面。撮影監督ヴィットリオ・ストラーロの真骨頂。そういえば近年のストラーロは、ウディ・アレン監督作の常連カメラマンになっている。

映画の中では宦官たちが証拠隠滅のために財宝の蔵を燃やしたこととなっている。でもそれも溥儀が自作自演でやったことだったらもっと怖い。宦官たちはとんだ濡れ衣を着せられたことになる。偉い人には近づかない方がいい。

こうやって騙し騙し紫禁城の財宝を自分のものにしていった溥儀。結局その財宝が、彼の身を守ることとなる。このNHKの『バタフライエフェクト』での視点は面白い。映画『ラストエンペラー』のみえかたがだいぶ変わってきてしまう。でもやっぱりそれでは映画の主人公として成立しなくなる。セコすぎて観客たちに嫌われてしまう。しかもジョン・ローンのような二枚目俳優が、情けない人物を演じてしまうと、イメージダウンになるだけ。アイドル映画としての魅力がなくなってしまう。

カネのことばかりでうんざりしてしまうが、やはりいざというときカネの力が身を守ってくれることも確か。カネにすがったり、カネのために人を蹴落とすような非人道的なことをしてしまうと、たとえ経済的に豊かになったとしても、肝心な心のほうが荒んでしまう。カネに執われすぎないで、カネを味方にしていく。これはかなりのスキルが求められる。

溥儀という存在は、したたかに生きる手本としても取れるし、情けない反面教師にもとれる。何が正解なのかわからない。溥儀は中国文化大革命を見届けながら、庭師として静かな晩年を迎えていく。映画でも、溥儀自身がどんな気持ちで時代の変革をとらえていたかは語っていない。なんだか寂しそうでもあり、若者にバトンを委ねたようにもみえる。映画のラストシーンでは、バトンではなく、子どもの頃に飼っていたコオロギを少年にあげる場面で終わっていく。なんともロマンチックなラストシーン。自分も大好きな場面。

人ひとりの人生は、歴史の流れからしてみれば一瞬のできごとでしかない。歴史の当事者からしてみれば、そんな大河のうねりなど意識することもなく、生涯が終わっていくのかもしれない。溥儀は自分のことばかりで頭がいっぱいだった。小さい頃から特別扱いされてきて、自分以外の人間は自分の面倒をみてくれるのだと信じて、当たり前にしていた。究極の自己中。それが庭師という地味な商売をして生きていくのは、さぞ苦労したことだろう。

溥儀の晩年を、ジョン・ローンの老けメイクでみせている。すっかり老人だと思っていた溥儀。でも投獄時代の年齢は、今の自分と同じアラフィフ世代。苦労が彼を老けさせたと映画は語っている。でも『バタフライエフェクト』での溥儀の晩年の姿は若々しかった。何が真実で何が虚構かわからない。きっと当事者だってわからないだろう。わからないから想像するしかない。それが哲学。わからないことはわからないままでもいいけれど、そのわからないことを自分で考えていくことはとても大事。結局、歴史にも生きるヒントこそはあれど、答えはないということか。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

関連記事

-

-

『マグノリアの花たち』芝居カボチャとかしましく

年末テレビの健康番組で、糖尿病の特集をしていた。糖尿病といえば、糖分の摂取を制限される病気だ

-

-

『ドラゴンボールZ 復活の「F」』 作者にインスパイアさせた曲

正直に言ってしまうと自分は 『ドラゴンボール』はよく知らない。 鳥山明氏の作品は『Dr.

-

-

『フェイブルマンズ』 映画は人生を狂わすか?

スティーヴン・スピルバーグ監督の自伝的映画『フェイブルマンズ』が評判がいい。映画賞も賑わせて

-

-

『わたしを離さないで』 自分だけ良ければいい世界

今年のノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ原作の映画『わたしを離さないで』。ラブストーリ

-

-

『リトル・ダンサー』 何かになりたかった大人たち

2000年公開のイギリス映画『リトル・ダンサー』が、ここのところ話題になっている。4Kリマス

-

-

発信者がウソをついてたら?『告白』

中島哲也監督作品、湊かなえ著原作『告白』。この映画の演出のセンスの良さにシビレま

-

-

『龍の歯医者』 坂の上のエヴァ

コロナ禍緊急事態宣言中、ゴールデンウィーク中の昼間、NHK総合でアニメ『龍の歯医者』が放送さ

-

-

『桐島、部活やめるってよ』スクールカーストの最下層にいたあの頃の自分

原作小説と映画化、 映画公開後もものすごく話題になり、 日本アカデミー賞を総

-

-

『斉木楠雄のΨ難』生きづらさと早口と

ネット広告でやたらと『斉木楠雄のΨ難』というアニメを推してくる。Netflix独占で新シーズ

-

-

『湯殿山麓呪い村』即身仏、ホントになりたいの?

先日テレビを観ていたら、湯殿山の即身仏の特集をしていた。即身仏というのは僧侶が死