『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』 自立とはなんだろう

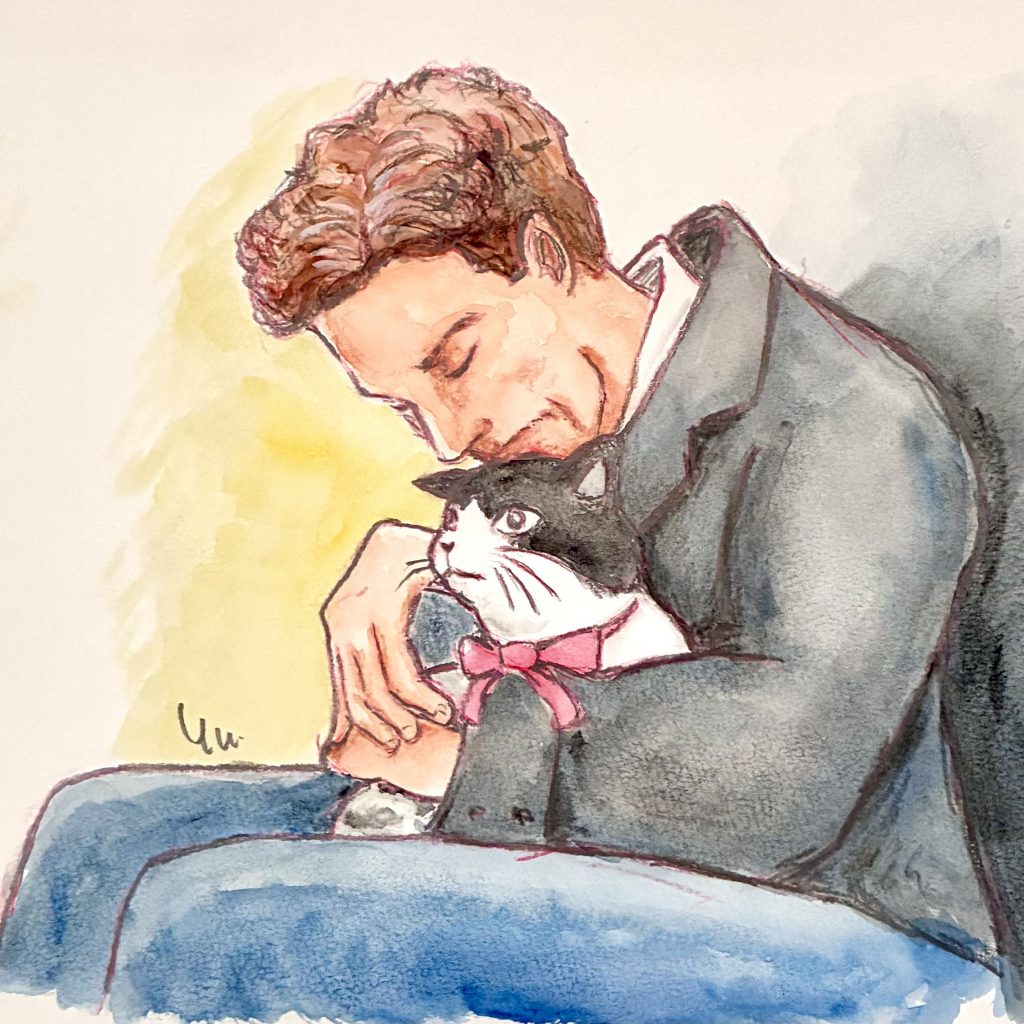

イラストレーターのヒグチユウコさんのポスターでこの映画を知った。『ルイス・ウェイン 生涯愛した妻とネコ』と、タイトルからして悲しい展開が予想できる。ヒグチユウコさんのイラストは、擬人化された子猫たちが、宿舎らしい寝室で大暴れしているイラスト。なんともかわいらしい。これ、映画の場面なのだろうか。アニメ作品でもないのに、どんな映画なのだろう。ルイス・ウェインという人は実在したとのこと。主人公のルイスを演じるのは、ベネディクト・カンバーバッチ。彼こそ我らのドクター・ストレンジ。カンバーバッチはこの映画のプロデュースも兼任している。

ルイス・ウェインは、100年前のイギリスのイラストレーター。当時のイギリスではまだ、猫がペットとして飼われていなかったという。猫は、世界中でずっと昔から人間の生活とともにいたものと思っていたので、なんとも意外だった。そんな時代にルイス・ウェインは、猫を擬人化したイラストを初めて描いた人。彼の描く絵は、現代の視点からしてもとてもかわいくて、すぐ好きになってしまう。こんなにかわいい絵を描く人にも関わらず、不幸な人生を送ったルイス・ウェイン。天才ゆえの生きづらさは、現代では発達障害という言葉で、すべての理由がついてしまう。映画にルイスが登場した瞬間に、特性の強い人だと感じさせる。

そもそもなにかひとつに特化した才能を持つ人の特長で、誰もが普通にできることができなくて困っていることが多い。高学歴の人が社会に出て、「お前、勉強ができるのにそんなこともできないのか!」とか、「わざと怠けているんだろ!」とか言われて鬱になってしまうなんてことはよくある。頭が良いからといって、人格者とも限らない。天才というのは、凡人では想像もできないところで生きづらさを感じている。

ルイス・ウェインという人物を描いたこの映画。もしこの人物を現代ではなく、数十年前に伝記映画として扱っていたら、まったく違った表現になっていたことだろう。ルイス・ウェインは発達障害のADHDの特性がピッタリ当てはまる。愛想がよくて人懐っこくて、経済観念がなくて、行動が衝動的。のめり込むととことん過集中になり、周りが見えなくなる。ついでに部屋の片付けが苦手。この姿は、ルイス・ウェインの家族たちにも、少なからず同じ症状が見受けられる。100年前の出来事なので、当然発達障害なんて概念がない時代。ルイスの描くイラストは大人気だったにも関わらず、彼は生涯貧しいまま。ルイスは、この特性をすっかり利用されて騙された。当時のメディアに食い物にされたルイス・ウェイン。彼は早くに妻と愛猫を亡くし、二次障害の統合失調症となっていく。本当にやるせなく、腹立たしい歴史。

発達障害の概念が一般的になったのは、日本ではこの10年くらい。それまでは、「風変わりな人」とか「不思議ちゃん」などという言葉で、変人扱いされていた。発達障害を学んでいくと、その変人と言われる原因となる奇行も、すべて理路整然な理由がみつけられる。一定のパターンが当てはまってしまうのだから、そうなればもう変人ではない。マイノリティではあるけれど、その手のタイプの人はたくさんいる。天才という特別な存在だと思われていた人も、何某かのパターンに当てはまれば普通の人。その特性のポイントを知っていければ、いつかは生きづらさも克服できるかもしれない。

日本では数十年前まで、ヒットメーカーの漫画家を出版社が囲うなんてことが本当にあったらしい。漫画家が他社と接触して、勝手に契約させないために、その人権が侵害される。漫画家を家に監禁して外に出さないようにしたり、電話を盗聴したりしていたとか。非人道的な行為だが、カネのためならどんなことでもできてしまうのが人の業。実際、漫画家本人も個性的な人が多いだろうし、企業がつけ込むスキはいくらでもありそう。「あの人、困った人だけど、あの人がつくる作品は儲かるから、わがままを許してやろう」という風潮は、かつての業界に蔓延していた。今では企業も非人道的な行いはしづらくなってきた。それと同時に、クリエイターもどんなに才能があっても、最低限のコミュニケーション能力がなければ、仕事ができなくもなってきている。発達障害だろうが定型発達だろうが、コミュニケーションができなければ共生は難しい。多様性を認めるというのは、誰かが損をしたり得をしたりするものではない。工夫というのは、取り組み始めがいちばんたいへん。現代はその変革期にある。

もしもルイス・ウェインが現代の人だったら、ここまで不幸な人生にはならなかっただろう。悲惨な彼の人生を、映画はせめてもの慰めのようにファンタジックに描いている。写界深度の浅いスタンダードサイズの画角は、視野を閉ざされた主人公の心情の具現化でもある。このあえてローテクにみせるハイテクの映像美が、ルイス・ウェインの逃げ込める世界だという皮肉でもある。

不幸な人生を送った人物の伝記ものというのは、観客としてはどうとらえていいのかわからない。本編であまり触れられていないが、この映画での最大の悪は、ルイスを利用して、作品の権利を与えなかった企業にある。憎むべきは企業。ルイスはその作品の成功に相応しい収入を得ていれば、統合失調症にはならなかっただろう。奥さんのエミリーに先立たれてしまうのは、人為的ではないので仕方がないかもしれない。いや、もしかしたらエミリーもなんらかの理由で命をへずって生きていたのかもしれない。それはイギリスの階級社会がもたらすものか、10歳という年齢差か。その辺は年齢差があまりわからないキャスティングなので、映画を観てもピンとこないところでもある。彼女自身も発達障害だったのかもとも映画から伺える。

ルイスの特性ゆえ、彼の人生で味方になってくれる人があまりに少なかったのが悲しい。ルイスは、自立できないまま歳をとってしまったと言っていい。「自立」という言葉の意味合いにはさまざまな解釈が生まれてくる。ルイスにとって必要だったのは、自分だけでなんとかする「自立」ではなく、気軽に誰かに頼ることができる能力としての「自立」。ただ、当時の階級社会のイギリスでは、なかなか腹を割った話が第三者にできるような環境ではなかっただろう。あらかじめ不幸になることが約束された人生ということになる。最後にルイスを救ったのは、彼のファンたち。そこが映画の中の唯一の救いとして描かれる。今でいうクラウドファンディングみたいなもの。だけどルイスの人生には、その救いの手はちょっと遅すぎた。重度の統合失調症になってしまったルイスは、はたしてそのときどこまで自分のことが理解できていたのだろう。ルイス本人の心情となって想像してみると、とても怖くなってくる。

映画としては美談として締めくくるしかないが、とてもやるせない気分になってくる。生きづらさを抱えた人物の、ひとつの反面教師として受け止めるには、あまりにルイス・ウェインが不憫になってくる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

関連記事

-

-

『僕らの世界が交わるまで』 自分の正しいは誰のもの

SNSで話題になっていた『僕らの世界が交わるまで』。ハートウォーミングなコメディであろうこと

-

-

『うつヌケ』ゴーストの囁きに耳を傾けて

春まっさかり。日々暖かくなってきて、気持ちがいい。でもこの春先の時季になると、ひ

-

-

『tick, tick… BOOM! 』 焦ってする仕事の出来栄えは?

毎年2月になると、アメリカのアカデミー賞の話が気になる。エンターテイメント大国のアメリカでは

-

-

『世界の中心で、愛をさけぶ』 フラグ付きで安定の涙

新作『海街diary』も好調の長澤まさみさんの出世作『世界の中心で、愛をさけぶ』

-

-

『赤毛のアン』アーティストの弊害

アニメ監督の高畑勲監督が先日亡くなられた。紹介されるフィルモグラフィは、スタジオジブリのもの

-

-

『鬼滅の刃 遊郭編』 テレビの未来

2021年の初め、テレビアニメの『鬼滅の刃』の新作の放送が発表された。我が家では家族みんなで

-

-

『新幹線大爆破(Netflix)』 企業がつくる虚構と現実

公開前から話題になっていたNetflixの『新幹線大爆破』。自分もNetflixに加入してい

-

-

『否定と肯定』感情を煽るものはヤバい

製作にイギリスのBBCもクレジットされている英米合作映画『否定と肯定』。原題は『Denial

-

-

『ひとりぼっちを笑うな』蛭子さんはハルクの如し

最近、蛭子さんの言葉が流行っているらしい。蛭子さんとは、マンガ界のヘタウマ天才と言われ、タレントとし

-

-

『髪結いの亭主』 夢の時間、行間の現実

映画『髪結いの亭主』が日本で公開されたのは1991年。渋谷の道玄坂にある、アートを主に扱う商