『大長編 タローマン 万博大爆発』 脳がバグる本気の厨二病悪夢

『タローマン』の映画を観に行ってしまった。そもそも『タローマン』とはなんぞやとなる。2022年に開催された岡本太郎さんの大回顧展『展覧会 岡本太郎』の開催記念に制作された特撮ものが『タローマン』。展覧会の宣伝の一環でつくられたパロディ作品。しかもNHK制作。1970年に『タローマン』という、当時ブームになったという架空の設定の特撮ドラマ。毎回5分のストーリーが展開されて10話もつくられた。ヒーローは岡本太郎さんの作品である『太陽の塔』をモチーフにしたウルトラマンみたいな巨人。敵になる怪獣のデザインは、岡本太郎さんの作品が元になっている。巨大な怪獣と戦う『ウルトラマン』や『エヴァンゲリオン』は岡本太郎さんの作品から大いに影響を受けている。巨大ヒーロー特撮と岡本太郎作品を融合させるという、超ド直球のパロディ。岡本太郎さんが好きな自分は、すぐこのテレビ番組に飛びついた。子どもも巻き込んで、『展覧会 岡本太郎』にも観に行ってしまった。

『タローマン』はパロディ作品といえども、かなり本気でつくられている。作品の最後にはサカナクションの山口一郎さんの作品解説もついている。『タローマン』は2022年制作の最新作だけど、作品の設定は1970年に制作されたこととなっている。作品には徹底して1970年代の雰囲気を漂わせている。映像の質感や音声のモノステレオ感の完コピ。現存するフィルムでの放送という設定なので、話数が抜けていたりもする徹底ぶり。山口一郎さんの解説も、「僕が幼少時代に親に買ってもらったコレクション」と言って、偽のグッズをさも懐かしげに披露している。

『タローマン』をテレビで観ていたら、家族が「山口一郎さんは良いところのお坊ちゃんなんだね」と言い出す。「こんなにたくさんの特撮グッズを買い与えてもらえるなんて、お金持ちのお子さんだよ」と。確かに山口一郎さんは育ちが良さそうだけど、タローマンは実在しない。番組を観ていると、1970年には本当にこの番組があったのではないかと錯覚してしまう。まんまと作品の嘘に騙されてしまう。

『タローマン』は実在しないと家族に言うと、「そりゃあいないに決まってる」となる。そうではなくて、『タローマン』という特撮番組は存在しないと説明すると、「じゃあこの番組はなに?」となってしまう。番組自体がフィクションだから、どこから嘘でどこから本当なのか、わからなくなって混乱する。要するに、岡本太郎作品をモデルにした、むかし風の現代の特撮ものなのだが、どう説明してもわかりづらい。

しかしこのドラマ、でたらめと言いながら、かなり本気でつくり込んでいる。大人が本気でふざけているといったところ。だからこそサブカル好きのハートをガッチリキャッチしてしまう。岡本太郎さんへのリスペクトはもちろんのこと、昔の特撮作品への偏愛もすごい。『タローマン』は、そんな愛に満ち溢れたミニシリーズ。

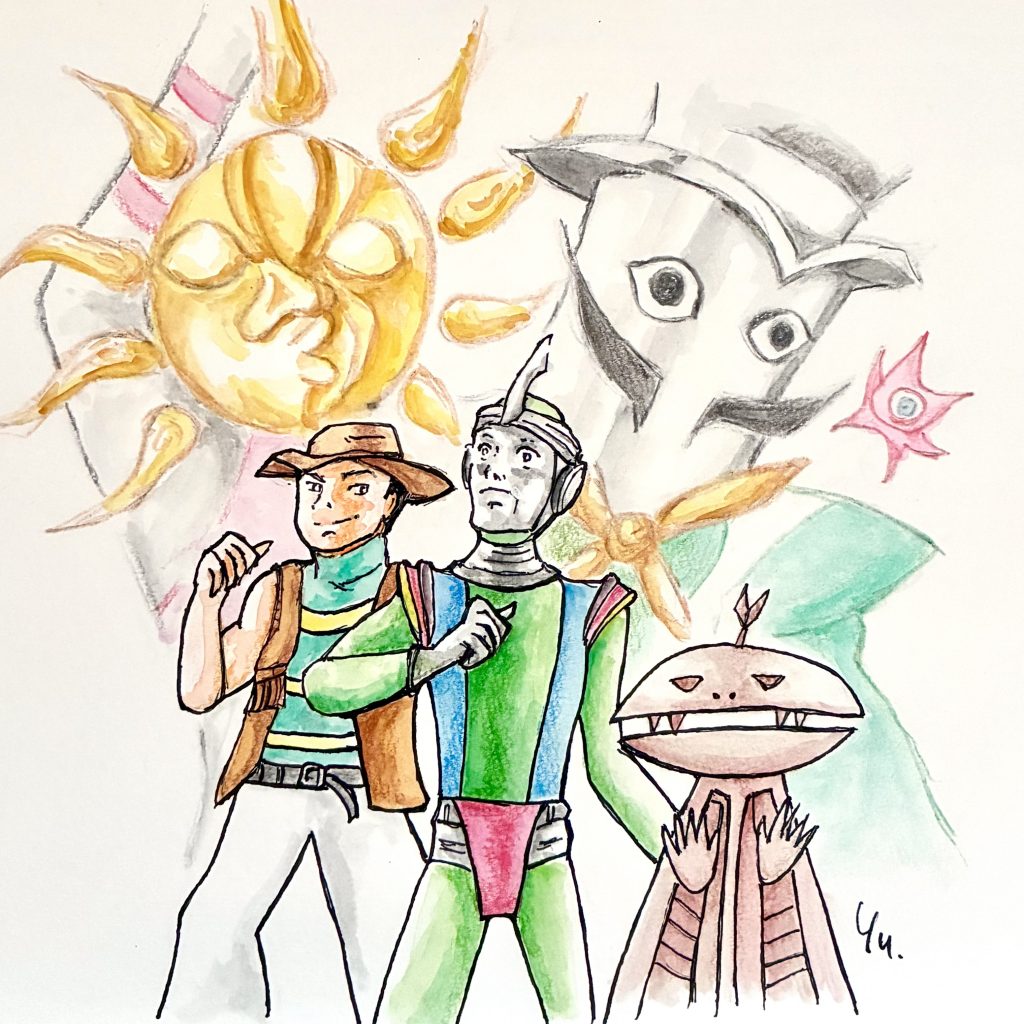

2025年になって、この『タローマン』が映画になるという。なんでも今年は昭和に換算すると昭和100年になる。大阪万博も今年は行われている。SF的妄想はムクムク育っていく。でもやっぱり地雷臭しかしない。『タローマン』は、5分のミニシリーズだったからこそ成立したインチキな世界。嘘も手早くつけば、なんとなくまかり通る。2時間の普通の長編映画となれば、でたらめのごまかしは通用しない。この映画は観ることはないなと思っていた。映画公開が始まると、ネットでは意外な高評価の声が散見する。しかもファンアートがどんどん流れてくる。なんだか楽しそう。公式からのネタバレも怖いが、ファンアートでのネタバレはもっと怖い。わざわざ絵に描き起こしたくなるくらいだから、かなり面白いに決まっている。

こうなったらと映画館へ駆け込むことにした。シネコンにしてみれば『タローマン』は予想通り稼ぎ頭ではないらしく、日に多くて2回くらいの上映となっているところがほとんど。その中で近めな劇場で、都合の良い時間帯に上映しているシネコンを選ぶ。どこのシネコンも上映回数が少ないので、そこそこ混んでいる印象がある。会場へ行ってみると、さまざまな種類の客層で楽しくなる。年配夫婦もいれば若いカップルもいる。オタクっぽい人もいれば、小さなお子さんを連れたファミリーもいる。子ども連れのグループでの『タローマン』は、いったい家族の誰の趣味なのだろう? お子さんが『タローマン』を観たいということも考えられる。はたまた親がサブカル好きで、英才教育(?)として子どもを連れている可能性もある。客層が偏っていないからこそ、ますます楽しくなってきた。

そもそも今の日本映画で、スター俳優が出演していない作品というのも珍しい。映画のポスターに写っている写真には、知らない俳優の姿ばかり。出演者の名前も、誰がどの役なのかもさっぱりわからない。制作はNHKとアスミック・エース。NHKの映画だから、大っぴらに宣伝もされない。本当に口コミだけを頼りにする映画。それが一部とはいえそれなりに話題になるという不思議。

毎回5分のミニシリーズだったときは、その放送時間の短さを利用して、昔の特撮のいい加減な雰囲気を演出していた。映画版だってぶつ切りのごまかしたつくりにしても、ぜんぜん構わない。それをあえて普通の長編映画として再現していく。有名な俳優やタレントに頼らない。つくり手のハードルをあえて高くしている。観客としても、いったいなにを観せられるのだろうと好奇心が膨らんでくる。

映画を観ていると、あまりの情報量に圧倒される。観客は何気なく観てしまっているが、そこにはつくり手のものすごい量のアイデアが詰め込まれている。映像や音響も、今の技術でいくらでも豪華にできるところを、あえて1970年風のローテク風に仕上げていく。観ているうちに、本当に昔の映画のリバイバルを観ているような気分になってくる。この映画は初見だけど、どうしてこの映画を今まで観てこなかったのだろうと問いかけている自分がいる。初めて観るのに懐かしい。おかしい。この映画は2025年の最新作。

『タローマン』の映画では、昔のフィルム映画にあった、ときどき画面の右端に丸いポッチが映り込んだりする。これは映写技師に向けてのフィルムチェンジの合図。今のデジタル映像では必要のない技術。藤井亮監督の舞台挨拶で言っていたのだが、この黒ポッチが出た1分後にアイキャッチが出るようになっているとか。完全にフィルムチェンジの雰囲気を再現している。アイデアを通常の映画の数倍は詰め込んでいるであろうこの映画。低予算・ローテクとはいえ、そこに込められた情熱は、ビッグバジェットで大勢でつくるハリウッド映画に引けを取らない。それこそ映画にある熱量は『アベンジャーズ』にも匹敵する。

自分はアクション映画は大好きなのだけれど、どうしてもその手の映画では睡魔に襲われてしまう。映画鑑賞という、自分は絶対安全なポジションにいて、轟音と派手なアクションが眼前に繰り広げられると、どうしても眠くなる。これは、映画がつまらないということではない。ある意味リラックスしているようでもある。映画『タローマン』を観ているときも、自分は眠たくなったのだろうか。正直よくわからない。映画の画面で繰り広げらたことなのか、おぼろげな自分の脳内で漂っていた映像なのか、その境目がわからなくなってきている。『タローマン』の世界観は、ものすごく悪夢的。もう夢か現実かわからなくなっている。感覚がバグる。

岡本太郎さんの格言が、本編で何度も引用される。人生訓としてグッとくる言葉の数々。自分も若かりし頃、岡本太郎さんの著書『自分の中に毒を持て』に勇気をもらっていた。岡本太郎さんというと、「芸術は爆発だ!」と両手を開いている姿が思い浮かぶ。エキセントリックなイメージ。でも彼の文章はとても平易でわかりやすく、ものすごくまっとうなことを言っている。突飛な意見や、過激な発言などむしろ皆無。あまりに常識的な言葉ばかりなので、驚いてしまうくらい。

ここで感じたのは、ものづくりというものは、足元(基盤)がしっかりしていなければできないということ。メディアではとかくインパクトのある岡本太郎さんの姿が取り上げられやすい。でもこれは正しい岡本太郎さんの姿ではない。昭和時代だからなおのこと、話題性重視の派手なパフォーマンスばかりを切り取られてしまう。目の前の情報がすべてではない。メディアを読み解くにも、観客にもセンスが必要なのだとそのとき知った。リテラシーというやつ。

『タローマン』の中で紹介される岡本太郎さんの格言は、実際にご本人から発せられたもの。ときには過激な響きのものもある。注意しなければならないのは、その言葉が発せられた経緯はどういったものだったか、それを想像してみること。格言をそのまま字義どおりに受け止めてはいけない。もしかしたらその軽はずみな見切り発車で、淘汰すらされかねない。格言を自分なりに解釈して、人生に役立たせる。過激な言葉を過激なまま行動に移さない。「岡本太郎さんが言っていたから」と責任転嫁しない。ひとまずその意味を考えて、自分なりにカスタマイズしていく。岡本太郎さんの数々のエキセントリックな言葉は、若者に向けてのエール。むざむざ人生を台無しにするような乱暴なことは言っていない。そう考えると、当時の若い人たちも、今と同じくかなりおとなしかったことが想像できる。「お前ら、ものをつくったり表現したりするには、おとなし過ぎるぞ」と背中を押しているのだろう。

そもそも『タローマン』は、岡本太郎が先にありきの企画だった。だんだん岡本太郎を忘れて離れて行ってしまっているようにも感じる。それでは本末転倒。岡本太郎作品が、ただの軽いお手頃な商品になってしまうのではつまらない。でも反面、それもあってもいいとも思えてもいる。美術館も芸術鑑賞の場ではあるけれど、そのアーティストのグッズ販売も大きな目玉だったりする。学術的に軽んじられて消費されるだけなら嫌だけど、棲み分けがされているなら、素直に面白そうなところに乗っかっていけばいい。要は楽しいことがいちばん。

映画にまでなってしまった『タローマン』。嘘とハッタリと、それを実現する行動力の結実。どこまでが自分の記憶なのか妄想なのかはたまた夢なのか、どれもが混ざり合ってさっぱりわからなくなる。酔ってもいないのに感覚がおかしい。映画鑑賞でトリップしている。『タローマン』は、観れば観るほど頭がおかしくなっていくことを冷静に実感できる。感覚がしっかりしているのに記憶がバグる。ありそうでなかった不思議体験をしてしまった。

|

|

|

|

|

|

|

|

関連記事

-

-

『オネアミスの翼』くいっっっぱぐれない!!

先日終了したドラマ『アオイホノオ』の登場人物で ムロツヨシさんが演じる山賀博之

-

-

『スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム』 ヴィランになる事情

日本国内の映画ヒット作は、この10年ずっと国内制作の邦画ばかりがチャートに登っていた。世界の

-

-

『パブリック 図書館の奇跡』 それは「騒ぎを起こしている」のではなく、「声をあげている」ということ

自分は読書が好き。かつて本を読むときは、書店へ行って、平積みされている新刊や話題作の中から、

-

-

『AKIRA』 ジャパニメーション黎明期

日本のアニメが凄いと世界に知らしめた エポックメーキング的作品『AKIRA』。 今更

-

-

『ルックバック』 荒ぶるクリエーター職

自分はアニメの『チェンソーマン』が好きだ。ホラー映画がダメな自分ではあるが、たまたまSNSで

-

-

『君たちはどう生きるか』 狂気のエンディングノート

※このブログはネタバレを含みます。 ジャン=リュック・ゴダール、大林宣彦、松本零士、大

-

-

『ズートピア』理不尽な社会をすり抜ける術

ずっと観たかったディズニー映画『ズートピア』をやっと観ることができた。公開当時から本当にあちこちから

-

-

『プリキュアシリーズ』 女児たちが憧れる厨二

この『プリキュアシリーズ』 今年は10周年との事。 ウチの幼稚園の娘も大好きで、 何度

-

-

『シェイプ・オブ・ウォーター』懐古趣味は進むよどこまでも

今年2018年のアカデミー賞の主要部門を獲得したギレルモ・デル・トロ監督の『シェイプ・オブ・

-

-

『風立ちぬ』 招かざる未来に備えて

なんとも不安な気分にさせる映画です。 悪夢から覚めて、夢の内容は忘れても、 ただただ不安

- PREV

- 『cocoon』 くだらなくてかわいくてきれいなもの

- NEXT

- 『世にも怪奇な物語』 怪奇現象と幻覚