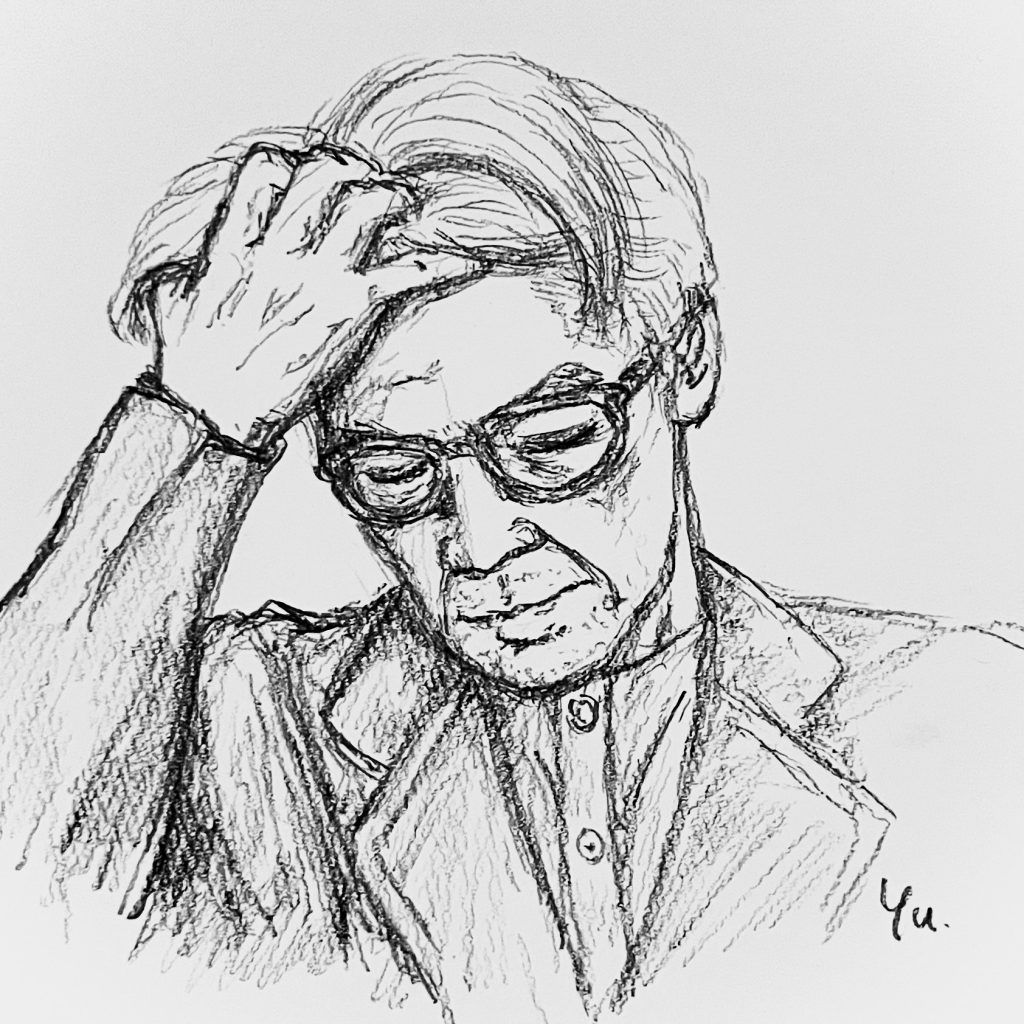

『Ryuichi Sakamoto | Opus』 グリーフケア終章と芸術表現新章

坂本龍一さんが亡くなって、1年が過ぎた。自分は小学生の頃、YMOの散会ライブを、NHKの中継で観てしまったのがきっかけで、坂本龍一さんのファンになった。そのライブの中継での坂本龍一さんは、ナチスの軍服を模したコスチュームに、アシンメトリーに前髪を垂らしていた。当時、男性が化粧をするだけで訝しがられる時代、日本人なのにグラムロックや京劇のような暑化粧をしていた。憂いたキザな感じ。クールだった。YMOの楽曲は、歌謡曲全盛の1980年代に歌がメインでなかったのも新鮮だった。無機質な電子音楽が不気味で怖かった。出会って電撃が走るとは、まさにこのこと。

そもそも自分が小学生の頃の80年代は、どこへ行ってもYMOの曲がかかっていた。昭和真っ只中、パチンコ屋のBGMが軍艦マーチからYMOの曲の『ライディーン』に入れ変わったと思えるくらい。どちらもギャンブル意欲を煽る音楽。店へ行ってもYMO、小学校の校内放送もYMO。あまのじゃくだった自分は、みんなが好きという流行りものには、反発心を抱く癖があった。もちろん今では、流行るものには何かしら理由があるのだと、それを確かめて楽しみたい好奇心が勝つようになった。ようはミーハーになったということ。なので自分は、YMOリアタイで生まれていたけど、リアタイでは魅力がわからなかった、遅咲きYMOファン。

その後すぐに『戦場のメリークリスマス』のサントラにハマった。ワイングラスの音をサンプリングした音色と、和洋折衷の不思議なメロディが魅力的だった。ヘビーローテーションなんて言葉がなかった時代に、カセットテープで聴きまくる。映画『戦場のメリークリスマス』は、戦争ものでありながら、戦闘場面が無く、男性間での恋愛映画だった。坂本龍一さんとデヴィッド・ボウイがめちゃくちゃカッコよくて、内容は理解できずとも、映画を何度も観返していた。

自分にとって坂本龍一さんは永遠のアイドル。どうやらアイドルというのは、理想の異性、恋愛対象の偶像ばかりではないようだ。アイドル信仰には、なりたい自分の理想像もある。自分は単純に坂本龍一みたいなおじさんになりたかった。

子どもの頃は、坂本龍一さんの語る言葉が難しくて、何を言っているのかさっぱりわからなかった。いつか大人になったら理解できるようになるのだろうと思っていたら、大人になっても難解なままだった。これからの人生でも、彼の言葉のすべては理解できそうもない。坂本龍一さんはものすごいインテリだというのも魅力だった。カッコよくて曲も良い、それに頭もいいでは、「♪まさに最強で無敵のアイドル!」

それでも坂本龍一さんのおかげで、10代の早いうちからゴダールやタルコフスキーの映画を知ることができた。リドリー・スコット監督の『ブレードランナー』も、アート的な視点から観ることができた。素養がないわりには、早熟にアートに触れることができた。表現することの面白さを、坂本龍一さんを通して学んだ。

2000年代くらいから、坂本龍一さんは政治的言動が多くなった。当時彼が懸念していたことが、どんどん現実化していく。彼の発言はちょっと左寄りすぎやしないかと思っていたが、今となってはそれくらいの警告の方が良かったのだと思う。そんな中で坂本龍一さんは逝ってしまった。あれほどの影響力のある著名人は、きっと日本にはもういない。まだまだ彼の視点で社会論を聞いてみたかった。ただ別の視点から言えば、もう坂本龍一さんに縋らなくても生きていけるくらい、日本人の感覚もレベルアップしたようにも思えている。自分にとって坂本龍一さんの死は、突然自転車の補助輪を外されたような感覚に近かった。

この映画『Ryuichi Sakamoto | Opus』は、坂本龍一さんが生前、最後のライブとして配信された素材が元となっている。あの頃まだ坂本龍一さんは生きていた。「もう2時間の演奏ができるほど体力がないので、少しずつ撮影した演奏を繋いで、ライブ配信します」 痩せ細った坂本龍一さんが語る。ファンの間でも、彼の残された時間が少ないことはすでに周知されていた。これが本当に坂本龍一の最後の演奏になる。そんな不安がよぎった。

配信ライブ公開ののち、他の収録曲も含めて、拡張版の長編映画にするということを、坂本龍一さん自ら語っていた。その映画版がこの『opus』にあたる。坂本龍一さんがプロデュースした映画館『109シネマズプレミアム新宿』がオープン間際だったため、そのこけら落としにこの映画が公開されると思っていた。映画館がオープンする頃には、坂本龍一さんはこの世を去っていた。

件の映画館は、スピーカーや椅子など上等仕様になっている。そのためチケット代が高額。気軽に観に行けるような映画館ではない。『109シネマズプレミアム新宿』がオープンしたとき、独占特別上映として、生前の配信ライブの映像が上映された。自分はその上映会は観に行けた。でもこの映像は、坂本龍一さんが言っていた再編集された映画版ではなさそう。ライブ映像上映時に、『opus』のティーザー予告編が上映された。現在制作中とのこと。もういちど坂本龍一に会える。

この映画『opus』の公開は、海外の方が先だった。日本人アーティストなのに、日本公開が世界で最後というのも興味深い。実際、坂本龍一ファンは、日本国内よりも海外の方が多そう。母国日本では「いったい何をやった人なんだろう?」くらいの認知度しかないかもしれない。

坂本龍一さんの晩年は、自身の残された時間の中で、どれだけの仕事をやってのけるかの挑戦だった。多すぎるくらいの活躍ぶりは、自分がいなくなったあと、後世にどれだけの記録を残せるかと、使命感で動いているようにも感じられた。

人生の締めくくりとして紡がれた自伝『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』も、早いうちに購入はしていた。でもなかなか読む気になれなかった。この本を読んでしまったら、坂本龍一さんの死を受け入れなければならないようで辛かった。この本が連載されていた『新潮』は、売り切れ必至。連載最終回だけは運よく買えた。連載最終回というのも、そのときがもう近いと言われているようだった。連載版の本文の締めくくりの一節に「またお会いしましょう」とあった。単行本版ではそれが削除されていた。

NHKスペシャルで、坂本龍一さんが臨終を迎えるまでのドキュメンタリー番組が放送され、衝撃的だった。自分も坂本龍一さんの親族のように、彼を看取ったような気分になってしまった。あのカッコよかった坂本龍一が、痛々しいく弱っていく。ここまで赤裸々なプライベート映像を観せてくれるのも珍しい。最後の瞬間まで公開してほしいと、本人の希望もあったのだろう。それまで自分は、もしかしたら坂本龍一さんが、ひょっこりメディアに戻って来るのではないかと、心なし思っていた。これで否応もなく、坂本龍一さんは亡くなったのだと受け入れざるを得なくなった。

坂本龍一さんの逝去後、彼の特番の多さに呆れてしまった。もちろん彼の作品や言葉、関心ごとにもっと触れていたい。あまりにも日本は、坂本龍一というコンテンツに無関心だった。80年代を振り返る番組では、日本のサブカルは坂本龍一しかいなかったようにまで演出されている。ちょっと過剰な解釈で引いてしまう。坂本龍一というコンテンツ名は有名だけど、その多岐に渡る仕事については、一言で語るのはかなり難しい。

映画『opus』が、近所のシネコンでも上映したので、そこで観ることにした。新宿の坂本龍一さん監修の映画館ほどではないが、そこのシネコンではいちばん音質のいいハコでの上映。以前の配信版上映は、坂本龍一監修の豪華映画館で観たので、違いも感じてみよう。とどのつまり、自分はこの環境でも充分満足。坂本龍一さんが監修した映画館でこの『opus』を鑑賞しないのは、ファンとしてはもぐりかもしれない。でもやっぱりコスパを考えると、これくらいの気軽さの方がちょうどいい。

以前この映像を観たときは悲しくて仕方がなかった。不思議だったのは、すでに観たことのある映像でも、今回は印象が違っていたこと。NHKスペシャルの臨終までの様子を観たせいか、自分の中ですでに坂本龍一さんの死が清算されているようだ。今回の『opus』鑑賞に際して、偉大な芸術家の記録映画を観る心づもりができていた。坂本龍一が過去の偉人として見えている自分がいた。

あまり聴いたことのない『BB』と『for Johann』という曲が新鮮だった。『BB』はベルナルド・ベルトルッチ監督のことで、『for Johann』はヨハン・ヨハンソンのことだろうか。両者ともすでにこの世を去っている。坂本龍一さんからのあの世への挨拶にも感じ取れた。

この映画の企画は、坂本龍一さんの希望から成り立っている。もしいまも彼が存命中だったら、映画の編集が変わっていただろう。演奏の合間に辛そうに休憩をとっている姿や、あえてNGテイクを起用している。『美貌の青空』演奏中、アドリブでちょっと変な流れになってくる。坂本龍一らしくない音。急遽演奏を止めて、音を探り始める。気持ちのいい音を見つけたあとの演奏が力強い。「もう一回やろうか」と坂本龍一さんが言った演奏がそのままOKテイクとして使われる。おそらく撮り直したであろう『美貌の青空』の別テイクが、この映画で流れることはない。

収録によるライブは撮り直しができる。しかし、完璧さを求めるのではなく、あえて天才芸術家の試行錯誤や苦悩の姿に、編集のスポットをあてている。かつて実在した生身の天才芸術家の息遣い。亡くなったからこそのこの編集ではあるけれど、もしご本人がこの映画を観ることがあっても、「それでいい」と言ってくれそう。それは演出が坂本龍一さんのご子息である空音央監督だからこそかもしれない。身内だからこそできるドライな視点。

映画のクライマックスは『戦場のメリークリスマス』。演奏者も撮影者も、これが最後の『戦メリ』だと知っている。初めてこの映像を観たときは、坂本龍一さんが存命にも関わらず涙がでてきた。演奏から「さよなら」が聴こえた。そしてこの映像はYouTubeでこのあと何度も観ることとなる。今ではすっかり耐性ができている。冷静にこの曲を聴けるようになっている。そしてエンドロールにタイトル曲の『opus』。演奏の途中で坂本龍一がピアノの前からいなくなる。ピアノは彼の演奏を記録された自動演奏で、鍵盤だけが動いている。実体の坂本龍一はもういない。でも彼の残した記録はたくさん残っている。

自分も未だに観ていない、聴いていない坂本龍一さんの記録が、まだたくさんあるだろう。ご本人不在であっても、まだ推し活は続きそうだ。ただこれからはファン活というよりは、好きな芸術家の作品に触れるという形になっていく。「人生は短く芸術は長い」と、坂本龍一さんが最後に遺した言葉の通りになっている。もうこの世を去ってしまった芸術家に、未だなお心踊らされてしまっている。また坂本龍一に会いに行こう。

|

|

|

|

|

|

関連記事

-

-

『ディファイアンス』他力本願ならカタルシス

事実は小説よりも奇なり。 第二次大戦中のナチスドイツのユダヤ人迫害を描いた

-

-

『パフューム ある人殺しの物語』 狂人の言い訳

パトリック・ジュースキントの小説『香水 ある人殺しの物語』の文庫本が、本屋さんで平積みされて

-

-

『裏切りのサーカス』 いちゃいちゃホモソーシャルの言い訳

映画『裏切りのサーカス』が面白いという勧めを知人から受けて、ずっと気になっていた。やっと観る

-

-

『「宇宙戦艦ヤマト」をつくった男 西崎義展の狂気』夢を現実にした最低で最高の男

芸能界は怖いところだよ。よく聞く言葉。 本書は『宇宙戦艦ヤマト』のプロデューサーで、実質的な生みの

-

-

『ピーターラビット』男の野心とその罠

かねてよりうちの子どもたちがずっと観たがっていた実写版映画『ピーターラビット』をやっと観た。

-

-

『トップガン マーヴェリック』 マッチョを超えていけ

映画『トップガン』は自分にとってはとても思い出深い映画。映画好きになるきっかけになった作品。

-

-

『ふがいない僕は空を見た』 他人の恋路になぜ厳しい?

デンマークの監督ラース・フォン・トリアーは ノルウェーでポルノの合法化の活動の際、発言して

-

-

『呪術廻戦』 邪悪で悪いか⁉︎

アニメ映画『呪術廻戦0』のアマプラ独占配信の予告を観て、『呪術廻戦』をぜんぶ観たくなった。実

-

-

『葬送のフリーレン』 もしも永遠に若かったら

子どもが通っている絵画教室で、『葬送のフリーレン』の模写をしている子がいた。子どもたちの間で

-

-

マッドネエチャン・ミーツ『マッドマックス/怒りのデス・ロード』

大事なのは理屈じゃない、勢いなんだよ!! この映画『マッドマックス/怒りのデス・ロード』はそ