『世にも怪奇な物語』 怪奇現象と幻覚

『世にも怪奇な物語』と聞くと、フジテレビで不定期に放送している『世にも奇妙な物語』をすぐ思い出す。あのテレビ番組の語り部を演じるタモリさんのポジションは、『ヒッチコック劇場』のアルフレッド・ヒッチコック監督にあたる。『世にも奇妙な物語』は、海外の人気シリーズの日本版をつくるという企画だった。不定期の放送というのもあって、いつの間にか大長寿番組となってしまった。そうなるとオリジナルを凌駕してしまう。ただのローカライズ番組とは一概に言えなくなってくる。タモリさんが関わる番組は長く続く。

フランスとイタリア合作の『世にも怪奇な物語』は1967年の作品。初めて観たのは、映画学校に在籍していたとき。1990年代になる。学校の先生が、「これくらいは観ておかないとダメだよ」と言っていた。オムニバス三部作のこの映画。エドガー・アラン・ポーの小説を原作に、ロジェ・ヴァディム(むかしはロジェ・バダムだった)、ルイ・マル、フェデリコ・フェリー二の三大監督が映像化している。ヨーロッパの名監督を短時間で紹介するには、この映画はとても便利。しかもホラー映画なので、エンターテイメント性も高い。学校の先生の「これくらい観ておかなければダメだよ」の言葉には、「これくらいわかりやすい映画で、難解だとか言わないでくれよ」という意味もある。

とかくいつの時代でも、ヒットする映画というのは、とてもわかりやすくつくられている。これでもかというほど説明的で、誰でもわかるようなひな形に収まった構造の映画が多い。万人に受けるということは、どんな人が観ても理解できるということ。だから日本のアニメやマンガが、説明過多なくらいすべてをセリフで説明してくれるので、多くの人に受け入れられる。

ただ、誰もが同じ印象で観れてしまう作品というのは、味気なくもある。映画鑑賞後、すぐにその映画のことを忘れてしまいかねない。あれはどんな状況だったのと、単純に理解できないからこそ、自分で考える隙間も欲しい。とかく難しいと言われる映画は、セリフが少なく間が多い。ぼーっと観ていると、画面で何が起こっているのわからなくなってしまう。自分も若いときはそんな映画を退屈だと感じていた。この退屈に耐えられるからこそ大人なのだとも思っていた。実際大人になってみると、静かな映画も悪くなくないとなってくるから不思議。説明過多なセリフはうるさく感じてしまう。はたしてこれは進化か退化か。感性が磨かれたというよりは、体力が落ちてゆっくりした表現のほうがちょうど良くなってきてしまっているようでもある。

この3作品を、学生時代に観たということだけは覚えている。実際に観直してみると、驚くほど印象に残っていない。ただ3作目にあたるフェリー二の『悪魔の首飾り』のビジュアルはうっすら覚えている。そのころ、先に観ていた押井守監督の『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』によく似ているなぁと思っていた。当時はオマージュなんて言葉も知らなかったので、押井守監督がフェリー二の作品から多大なる影響を受けていたなど想像すらしていなかった。当時はまだヨーロッパの映画とアニメ作品など、客層がまったく異なっていた。だからフェリー二作品が『うる星やつら』と似ているなんて、バカにされそうで絶対口に出せなかった。

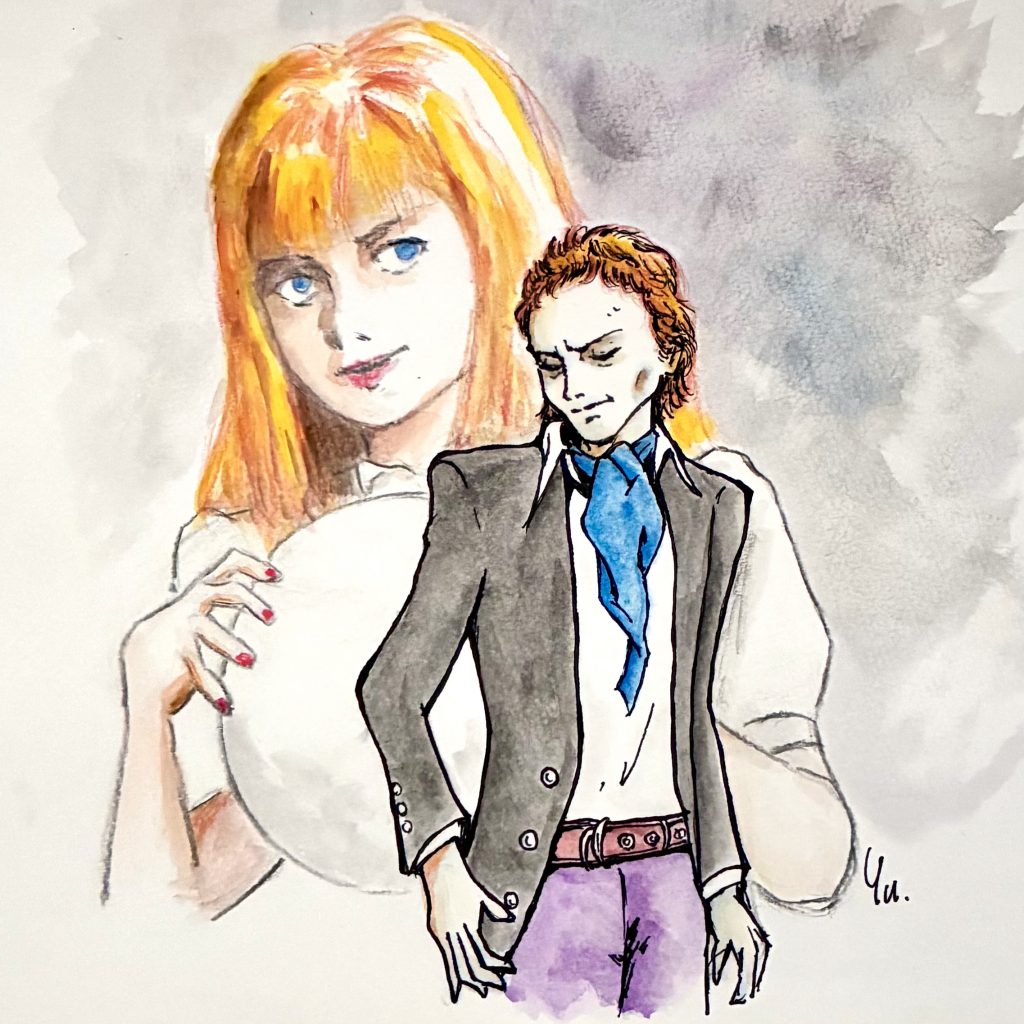

1話目はロジェ・ヴァディム監督の『黒馬の哭く館』から始まる。主演のジェーン・フォンダがめちゃくちゃ綺麗。それそもそのはず、ジェーン・フォンダは当時のロジェ・ヴァディム夫人だった。映像には彼女への愛がある。ジェーン・フォンダが演じる役は、退廃的でとても愛すべきキャラクターではない。それでも映像からは愛が滲み出ている。ロジェ・ヴァディム監督の内心が映像にダダ漏れしている。カッコつけてるくせに、なんだかかわいい。古城やら馬やら、実際のジェーン・フォンダの弟のピーター・フォンダの共演とか、美しいものが画面にたくさん出てくる。それだけでこの作品は価値がある。この映画を初見だった10代の自分には、この作品の魅力がわからなかったのだろう。当時もこの作品は、後続する3作品の中で、もっとも評価が低かったらしい。3作品並べて観せられてしまうと、どうしても順位をつけてしまいたくなるのは人情。でもこの毛色の違う3作品に甲乙付けたがるのは、なんだか野暮。現代ではCGで描いてしまう古城も、実際のロケで行っている。実際に燃えている厩(うまや)を観ているだけで、なんだかすごいと感じてしまう。この映画の撮影時は、大したことがない映像だったのかもしれないが、現代となってみると珍しい映像ばかりだと思えてしまう。時代の価値観の変遷を感じてしまう。

2話目はルイ・マル監督の『影を殺した男』。とにかくアラン・ドロンがかっこいい。しかしこの男、ハンサムなくせに恐ろしいミソジニー。どうしてここまで女性を憎んでいるのか。女性を経済的に肉体的に支配しなければ気が済まないといったところ。文字通り2枚目俳優のアラン・ドロンだから、なんとなく許されているけれど、こんな男は社会悪でしかない。それも権力を持っているからタチが悪い。ハンサムで力もある。外面は完璧な男の心の病。イケメンは恐ろしいという、当時の世の中の偏見も伺える。それこそ日本のアニメ『機動戦士ガンダム』の仮面の男シャア・アズナブルの原型がそこにある。日本のアニメ作家の海外作品からの源泉を感じる。ニヒリズムのルサンチマンで何が悪い。時代のコンプレックスを正当化。まだこの頃はメンタルヘルスの知識も一般的ではなかっただろうから、この心が壊れた男の姿も、大くくりに怪奇現象になってくる。

そして3作品でいちばん評価の高い、フェデリコ・フェリー二監督の『悪魔の首飾り』。イマジネーションのてんこ盛り。自分はホラー映画は苦手なのだけど、昔のホラー映画は案外好き。今のホラー映画のように、ワッと突然脅かすような演出は苦手だし、グロテスクなものは見たくない。なんでお金を払ってまで、こんな悲しい思いをさせられなければならないのかと、ホラー映画を観ているときは怒りすら感じてしまう。ただ昔のホラー映画は、CGや特殊メイクでみせる作品より、画面の構図などの絵づくりで不安感を演出している作品が多い。かなり芸術的な映像が観せてもらえるという印象があった。この『悪魔の首飾り』は、フェリー二監督特有のサーカス的な映像と、悪夢的な映像美が最大の見どころ。主演テレンス・スタンプの壊れきった表情と相まって、観客の不安感をどんどん煽ってくる。これらの映画的な仕掛けの多さと、それが作品の盛り上がりと合致しているので、映画が目指すところが観客にとてもわかりやすい。わかりやすいというのは最大の武器。フェリー二は、ポーの原作から離れて独自の解釈で映画をつくっている。それでもこの作品は評価されている。原作の骨格のみをもらって、自由にのびのびと悪夢世界を闊歩している。それがこの作品が愛される所以なのだろう。

このオムニバス作品集、邦題ではいろいろおどろおどろしいタイトルをつけている。原題は『メッツェンガーストイン(Metzengerstein)』、『ウィリアム・ウィルソン(William Wilson)』、『トビー・ダミット(Toby Dammit)』と、主人公の名前や家柄がタイトルとなっている。どれもが精神的に崩壊している人物が見ている幻覚の映像化と言ってもいい。だから怪奇現象というよりは、本人には確かに見えている幻覚の具現化と言った方がいい。それはそれで実現的な試み。側から見れば、頭のおかしいだけの人の内面にスポットを当てている。きっとポー自身が、なにがしらのメンタルヘルスの病に罹っていて、それを小説の形で吐露していたのかもしれない。

悪夢的幻覚を、ヨーロッパの新進気鋭の監督たちに演出してもらう。これは儲かりそうだと踏んだ当時のプロデューサーのあざとさよ。精神疾患も怪奇現象と捉えてしまえば、映像表現の可能性は広がる。この映画のすごいところは、3作品とも監督の出身国が違うということ。英語で制作されている作品もあれば、フランス語やイタリア語でつくられている作品もある。もう言語もオムニバス。

実際、3作品の監督たちはお互いを意識していたのかとなると、そうでもないらしい。本当にビジネスと割り切って、エドガー・アラン・ポー原作の短編小説を、40分の作品に仕上げて貰いたいというものだった。だからこそ芸術性よりもエンターテイメントに振り切った、独自の解釈で監督たちも自由に演出できたのだろう。3作品の作風はバラバラだけど、不思議と統一されている。頭のおかしい人は、日頃の行いもおかしい。そもそも感情移入できないくらいにイカれてる人たちが主人公なので、作品自体が心に訴えかけてくることはない。あらかじめ人を楽しませるためにつくられてた悪夢世界。

この映画の時代では、怪奇現象とされていたものも、現代ではメンタルヘルスによるものが多いということがわかってきている。それでもこの映画のビジュアルが、現代では価値が落ちるようなことはない。そこで目の前に見えている怪奇現象は、たとえ脳の障害から見せられているものだとしても、それは本人には確実に見えているものには変わりがない。理屈がわかっていても怖いものは怖い。その幻覚の数々とそこに追い込まれていく心理状態を描くということは、芸術的にとても価値がある。今後、科学がいろいろなことを証明していくことがあっても、ものごとを畏れおののく気持ちというものは尊ばれ続けることだろう。むしろこの映画に登場する主人公たちの、権力を手に入れたがゆえの退廃や破滅の姿は、反面教師の教訓としてもとれてしまう。感情移入はできないけれど、こうはなりたくないという手本。

人は成功を夢見る生き物。メディアで紹介される成功者は、どうしても経済的に富を得た人たちばかりになってしまう。ただ、ネットの普及もあってか、近年では経済的成功者の虚しさもあらわにされつつある。名声を得るために頑張ってきて、なりふり構わずやってくる。人生においての忘れ物や捨ててしまったものの大切さ。むしろ叶わぬ夢を目指して苦しむくらいなら、そんな夢から進路変更も考えた方がいい。自分には向いていないのだと。横道に逸れてみたら、案外そこの方が心地良かったりすることもある。

それでも突っ走る。目先の損得で手段を選ばなかった主人公たちが見るビジョンは、名監督たちによって具現化される。そもそもその監督たちだって、名声と力を得た、まさに当事者。フェリー二の主人公の設定を映画人に改変したことに意味がある。演じるテレンス・マリックはめちゃくちゃカッコいいけど、気持ち悪い。フェリー二の心の中に潜んでいる毒素を、サーカス的な悪夢的世界観で吐き出している。その映像美の刺激的なことよ。アーティスティックで悪夢的な映像を観てしまうと、やっぱり悪夢を見てうなされてしまう。はたしてこれはちゃんと眠れているのだろうか。

https://youtu.be/qWt9Akh7d0U?si=I0PBn0lSrbD0CUVm

|

|

|

|

関連記事

-

-

『カーズ/クロスロード』もしかしてこれもナショナリズム?

昨年2017年に公開されたピクサーアニメ『カーズ/クロスロード』。原題はシンプルに『Cars 3』。

-

-

『境界のRINNE』やっぱり昔の漫画家はていねい

ウチでは小さな子がいるので Eテレがかかっていることが多い。 でも土日の夕方

-

-

『夢の涯てまでも』 だらり近未来世界旅

ヴィム・ヴェンダース監督の90年代始めの作品『夢の涯てまでも』が、アマプラにあがっていた。し

-

-

『インサイド・ヘッド』むずかしいことをゆかいに!!

ピクサーの2015年作品『インサイド・ヘッド』。ものすごい脚本だな〜、と感心してしまう映画。

-

-

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』 ヒーローは妻子持ちNG?

今年は『機動戦士ガンダム』の35周年。 富野由悠季監督による新作 『ガンダム Gのレコン

-

-

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 僕だけが知らない

『エヴァンゲリオン』の新劇場版シリーズが完結してしばらく経つ。すっかりブームもおさまって、『

-

-

『パシフィック・リム』 日本サブカル 世界進出への架け橋となるか!?

『ゴジラ』ハリウッドリメイク版や、 トム・クルーズ主演の 『オール・ユー・ニード・イズ・

-

-

『ソウルフル・ワールド』 今そこにある幸福

ディズニープラスを利用し始めた。小学生の息子は、毎日のように自分で作品を選んで楽しんでいる。

-

-

『スーパーサラリーマン佐江内氏』世界よりも家庭を救え‼︎

日テレの連続ドラマ『スーパーサラリーマン佐江内氏』の番宣予告をはじめて観たとき、スーパーマン姿の堤真

-

-

『リアリティのダンス』ホドロフスキーとトラウマ

アレハンドロ・ホドロフスキーの23年ぶりの新作『リアリティのダンス』。ホドロフスキーと言えば