『坂の上の雲』 明治時代から昭和を読み解く

NHKドラマ『坂の上の雲』の再放送が始まった。海外のドラマだと、ひとつの作品をシーズンごとに区切られるのはあたりまえ。未完結のまま途中で終わって、数年後その続きのシーズンが始まる。『坂の上の雲』のドラマは、日本では珍しくはじめから3シーズン構成で、3年がかりて完結していくつくりになっている。初回放送は、NHKで高視聴率が必ず取れる『大河ドラマ』の時間帯に放送されていた。NHK大河ドラマは、一年がかりでひとつの物語を放送していく。『坂の上の雲』の頃の3年間は、年末まで続く大河ドラマを11月で終了して、12月の1ヶ月だけは『坂の上の雲』を放送する独自のサイクル。大河ドラマを習慣として観ている人には、なんとなく変な感覚だっただろう。

『坂の上の雲』の予告編から感じる作品のスケールの大きさから、これは観ておきたいなと思った。現実の日本ではこのドラマの放送時期は、メディアは不景気をひた隠しにしていた。『坂の上の雲』は、今の日本のドラマでは考えられないほど製作費がかかっている。年末の1ヶ月、90分で4回放送。テレビドラマでは珍しい5.1チャンネル・サラウンド音声。今回の再放送版は1話45分放送で、前回放送1話分を分割に編集された別バージョン。正直こちらの方が観やすい。ドラマで1時間越えるのは、観る方も結構労力がいる。45分くらいコンパクトな内容なら、家でじっくり観る時間はなんとか捻出できる。長尺作品は豪華な印象はするが、敷居も高くなってしまう。このドラマが初めて放送された2009年頃は、自分は育児真っ只中。とてもテレビなどゆっくり観ていられる時期ではなかった。

『坂の上の雲』のドラマ化に関しては、原作者の司馬遼太郎さんが、生前なかなか承諾しなかったという話は有名。『坂の上の雲』は、戦争礼賛の作品と受け止められてしまうのではと懸念していたらしい。司馬遼太郎さん没後、2000年頃、野沢尚さん脚本のもとNHKでドラマ化されると報道された。

野沢尚さんといえば、後進のシナリオライター育成にも力を入れていた印象がある。自身もコンクールで受賞をきっかけに作家デビューされた方なので、新人作家発掘コンクールの審査員などよくされていた。自分はシナリオライター養成学校に通っていたので、少しだけ身近に感じていた。野沢尚さんの脚本がそのまま書籍になったシナリオ本もよく読んでいた。

ドラマ版『坂の上の雲』の脚本は野沢尚さんの手でほとんど完成していたらしい。野沢尚さんが2004年に自死されたことで、『坂の上の雲』のドラマ化は一旦頓挫したような気がする。作者が映像化を反対していて、それをドラマ版に脚色していた作家が執筆途中に亡くなる。『坂の上の雲』はなんだか呪われた作品のようにも思えてきた。そんなスキャンダル性もあってか、『坂の上の雲』のドラマ化にさらに期待が高まった。

日露戦争を扱った『坂の上の雲』。日本が戦争に勝っていく勇ましい姿が、作品を通して描かれている。戦争礼賛にもみえるし、戦争の無常さを伝えているようにもみえる。実際ドラマが始まってみると、観客のこちらはどう捉えていいのかわからなくなった。

最近、三宅香帆さんが書かれた『なぜ働いていると本が読めなくなるか』という本を読んだ。仕事をしていると、本を読む暇がなくなる。本だけではなく、趣味そのものが持てなくなる。その謎をこの本は探究している。明治・大正・昭和と、各年代から日本人の読書と働き方を読み解いていく。人生をより良く豊かにするために働くはずなのに、就職した瞬間から、仕事中心の生活を送り、社畜にならざるを得ない日本の就労システム。自分もずっと気になっていた問題に切り込んでいる。

『なぜ働いていると本が読めなくなるか』は、サブカルの趣味が合って付き合い始めたカップルが、仕事を持つことですれ違って破綻していく映画『花束みたいな恋をした』を参考に大きく扱っている。『花束みたいな恋をした』は恋愛映画ではあるけれど、自分はこの映画を社会問題を扱った作品だと捉えている。日本の社会は、ひとたび就職したら自分の人生はその会社にすべて捧げなければならないような感がある。家庭を築きたくても、普通に働いただけでは、どこも低賃金でとても生活が成り立たない。生涯未婚率の高さや急激な少子化の理由は、映画『花束みたいな恋をした』が具体例として示している。サブカル好きな自分としては、かなり身につまされる映画だった。

この本の中で、もうひとつ大きく扱っていた作品がこの『坂の上の雲』。司馬遼太郎さんのこの大作小説が連載されたのは1960年代。単行本になったのは1970年代とのこと。当時のメイン読者は、働き盛りのサラリーマンたち。ラッシュの通勤電車の中で、鮨詰め押し合いへし合いしながら、みんながこの『坂の上の雲』に夢中になっていたのかと思うと、しょっぱいものが込み上げてくる。60〜70年代はまだ日本は高度成長期。頑張れば頑張っただけ収入も増えてくる。疲れた身体に鞭を打って、今日も仕事に奔走する。モーレツ社員なんて言葉もあった。身を粉にして働くことが美徳とされた。その活力としての『坂の上の雲』。

「まことに小さな国が、開花期をむかえようとしている」と、渡辺謙さんのナレーションでドラマは始まる。3人の主人公たちを紹介したナレーションは、「彼らは、明治という時代人の体質で、前をのみ見つめながら歩く」と綴る。はたして「明治人の体質」とはどういったものなのだろう。

明治時代は、日本が先進国になろうとしていた時代。これまで身分制度が厳しかった日本の制度が一変した。生まれを問わず、本人が努力すれば職業の自由が与えられた初めての時代。これまでは自分は一生日陰者だと諦めていた国民も、立身出世主義のもと大志を抱く。とても楽観的な時代。才覚もあり、努力に努力を重ねて歴史的英雄となっていく秋山真之とその兄・好古、そして正岡子規の3人の人生の姿。その3人を通して近代史を描く『坂の上の雲』。あたかもファンタジーの冒険譚かのように夢に溢れている。そんな英雄たちの姿に自分たちを投影する昭和のサラリーマンたち。司馬遼太郎さんは、明治時代の英雄たちの姿を借りて、悲哀溢れた昭和のサラリーマンたちにエールを送っていた。そのエールが強すぎて、あたかも戦争礼賛のようになってしまったのかもしれない。

司馬遼太郎さんの小説の主人公たちは、とにかくカッコいい。歴史上の人物で人気を誇る坂本竜馬のイメージは、司馬遼太郎さんの『竜馬がゆく』が築き上げたようなもの。司馬遼太郎さんの小説は、史実に基づいてはいるものの、多くのフィクションも交えている。『竜馬がゆく』は歴史的学術書ではなく、あくまで司馬遼太郎さんの作品ということを忘れてはならない。坂本竜馬が好きと言う人のほとんどは、司馬遼太郎さんの小説の登場人物のことを言っている可能性が高い。

『坂の上の雲』と聞くと、自分の世代からはすっかり古典作品に思えてくる。でも現代のコンテンツにあてはめるなら、週刊マンガの作品やNetflixの配信ドラマみたいなものだったのかもしれない。そう捉えると『坂の上の雲』がいっそう観やすくなる。壮大な歴史を舞台にした冒険活劇的なエンターテイメント作品。そうなると『坂の上の雲』は娯楽作品にしてはかなりの知的な作品。昭和時代は今よりも知的欲求の高い一般人が多かったのだろうか。

書籍『なぜ働いていると本が読めなくなるか』では、多忙で本を読めない人でも、ゲームで遊んだり、ビジネス書を読んだりすることはできると言う。確かに。本を読むのが好きな者からしてみれば、ビジネス書は読書とは思えない。ましてや偏った思想の本ばかり読んでいるような人には軽蔑の念まで抱いてしまう。本を読むといってもいろいろある。かえって読まない方がいいのではないかというような本を夢中になって読まれてしまうと、悲しい気分になってきてしまう。

『なぜ働いていると本が読めなくなるか』では、読書には読み手が本来求めていないようなノイズが含まれていると語る。それが大事だと。ノイズとは、作者などの他者の意見や、社会の文脈、歴史の情報などを指す。実はそのノイズとやらが人生を豊かにさせるらしい。推し活をしていたら、そのアイドルの国の情勢まで知ってしまい、調べずにはいられなくなったら、その人の視野がぐんと広がる。具体例としてはBTSを聴いていたら、人気絶頂にも関わらずメンバーが全員徴兵されて活動休止になったりする。その韓国の徴兵とはなんぞやと、その理不尽な制度に腹が立ったら何かが目覚めるかもしれない。

自分が子どものころの映画好きな人は博識な人が多かった。映画を観ると頭が良くなるのかさえ思っていた。だから映画ファンに憧れた。21世紀になり、オタクが一般的になった。オタクと言われる人種のイメージは、ある分野だけに固執した、頭のかたい人物像ばかりが浮かんでくる。得意な分野以外は、まるで会話が成立しない。独特の価値観や発想の人物像。

働く人たちが、ゲームやビジネス書、偏った思想本に没頭するのは、どうやら知識欲からくるものではなさそう。仕事で日々忙しい人たちは疲れている。出来る限り仕事以外のノイズは排除したい。自分の求めている情報だけダイレクトに得ることができるインターネットは、働く人たちにはベストマッチなメディア。ネットに拡がる膨大な情報は、自分の都合の良い情報だけでも周りを埋め尽くすことができてしまう。エコーチェンバーに埋もれたい願望。情報収集が便利になった弊害として、個々人の視野が著しく狭ばる。今こそ情報リテラシーの必要性を感じる。ノイズのある情報に原点回帰していく必要性。

『坂の上の雲』は歴史を舞台にしているので、たとえフィクションを交えても、その歴史の流れを揺るがしてはいない。近年ではクエンティン・タランティーノ監督作品のように、歴史の別展開を堂々とやってのけてしまう作品もある。でもそれはあくまで禁じ手。タランティーノは意外性を狙ったまでのこと。その後、タランティーノの真似をしたような、脱線した歴史観の作品が増えた。それだと例の「ノイズ」は入り込む余地はなくなってしまう。歴史に関する物語を観ているのに、その描かれている時代に興味が湧かないのではどうしようもない。タランティーノの歴史改ざんエンターテイメントは、意外性があって面白かった。ただその手法を模倣してしまうと、学術的探究の勤勉さを省いてしまうように感じる。それでは知性とは真逆の方向。

『坂の上の雲』は、同郷愛媛で育った3人の主人公をメインに、それぞれがそれぞれの場所で活躍していく姿を描いている。3人の主人公たちは、物語の始まりこそ共に行動をとってはいるが、やがては各々の人生を歩んでいく。どんどん離れていく3人の物語は、ときどき交わることはあっても、基本的には別の話となっていく。彼らはそれぞれの人生で名声を得ていく。共に大志を抱いた少年時代からは想像もつかない別々の人生。これが完全なるフィクションならば、バラバラになった主人公たちは、物語の大団円では集結していくのがしっくりくる。それこそアベンジャーズ・アッセンブルみたいな展開の方が胸が躍る。

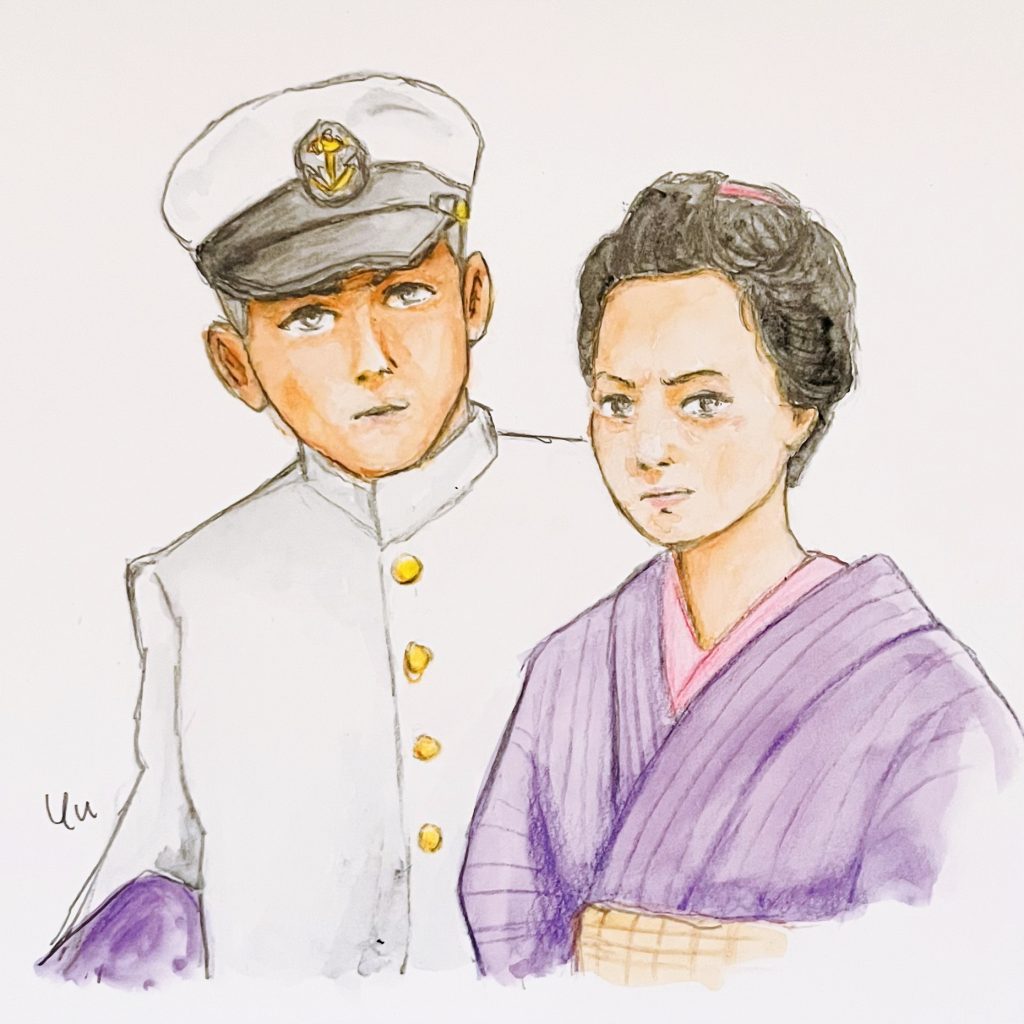

モッくんこと本木雅弘さん演じる秋山真之と、菅野美穂さん演じる正岡子規の妹・律との初恋のエピソードはかなり良かった。モッくんはめちゃくちゃ爽やかだし、菅野美穂さんは本当に10代にみえた。この初恋エピソードは、司馬遼太郎さんによってかなり脚色されたものだろう。歴史が示す通り、秋山真之の妻は律ではない。『坂の上の雲』では、素敵カップルとして描かれているのもなんだか意地悪。男は過去の女性がいた方がいいと、記号のように悲恋を背負わせる。初恋を断ち切って戦さに向かう漢の方が、サラリーマンたちはシビれるのかもしれない。『坂の上の雲』は、家父長制真っ只中の時代の物語でもある。

英雄というものは、大抵不幸だったり寂しい人生を送ったりしている。まるで英雄になるくらいの全精力を、人生の短い時期に投入して使い切ってしまったかのよう。坂を登っていく若者の時代なら夢も見れる。でももしその坂の登りきったら? 別の坂が見えて、それに登りたくなれればまだいい。でものちの人生が下り坂しか見えない場合もある。早く人生を駆け上がってしまったその先は?

明治の時代では、日本はどんどん開けていく印象があったのだろう。令和の現代では、日本はどんどん閉塞していくような肌感覚。坂の上の雲を見つめるよりも、足元の不安定な道を辿って、転ばないように歩くので精一杯。もし顔をあげて空なんか見上げたら、途端に足下をすくわれそう。そう言ってしまうと悲観的だが、地に足がついた、うわつかない人生観を持って生きている人が多くなったのは、ある意味いいことなのかもしれない。

そうなるとここまで楽観的に夢をみて、それを実現させてしまった『坂の上の雲』の主人公たちの物語は、現代では時代錯誤の価値観で、本当にファンタジーになってしまう。令和時代の価値観を本編にあてがうなら、「我らは、令和という時代人の体質で、足元をしっかり見つめながら歩く」と言ったところだろうか。

ひと昔前なら、ちょいワルの人の方が人気があった。今は堅実に生きている人の方が魅力がある。令和時代はパッとしない分、個人の生き方のセンスがものを言ってくる。果てない夢を見るよりも、如何にして地道に今を楽しく生きていくか。派手ではないけれど、真面目で堅実な生き方。それもそれでガイじゃのう。

|

|

|

|

|

|

|

|

関連記事

-

-

キワドいコント番組『リトル・ブリテン』

『リトル・ブリテン』という イギリスのコメディ番組をご存知でしょうか?

-

-

日本も開けてきた?『終戦のエンペラー』

映画『終戦のエンペラー』を観た。 映画自体の出来映えはともかく、 こうい

-

-

『君たちはどう生きるか』誇り高く生きるには

今、吉野源三郎著作の児童文学『君たちはどう生きるか』が話題になっている。

-

-

『リアリティのダンス』ホドロフスキーとトラウマ

アレハンドロ・ホドロフスキーの23年ぶりの新作『リアリティのダンス』。ホドロフスキーと言えば

-

-

『がんばっていきまっしょい』青春映画は半ドキュメンタリーがいい

今年はウチの子どもたちが相次いで進学した。 新学年の入学式というのは 期待と

-

-

『トクサツガガガ』 みんなで普通の人のフリをする

ずっと気になっていたNHKドラマ『トクサツガガガ』を観た。今やNHKのお気に入り俳優の小芝風

-

-

太宰治が放つ、なりすましブログのさきがけ『女生徒』

第二次大戦前に書かれたこの小説。 太宰治が、女の子が好きで好きで、 もう

-

-

『ビートルジュース』 ゴシック少女リーパー(R(L)eaper)!

『ビートルジュース』の続編新作が36年ぶりに制作された。正直自分はオリジナルの『ビートルジュ

-

-

『この世界の片隅に』 逆境でも笑って生きていく勇気

小学生の頃、社会の日本近代史の授業で学校の先生が教えてくれた。「第二次大戦中は、今と教育が違

-

-

『マグノリアの花たち』芝居カボチャとかしましく

年末テレビの健康番組で、糖尿病の特集をしていた。糖尿病といえば、糖分の摂取を制限される病気だ