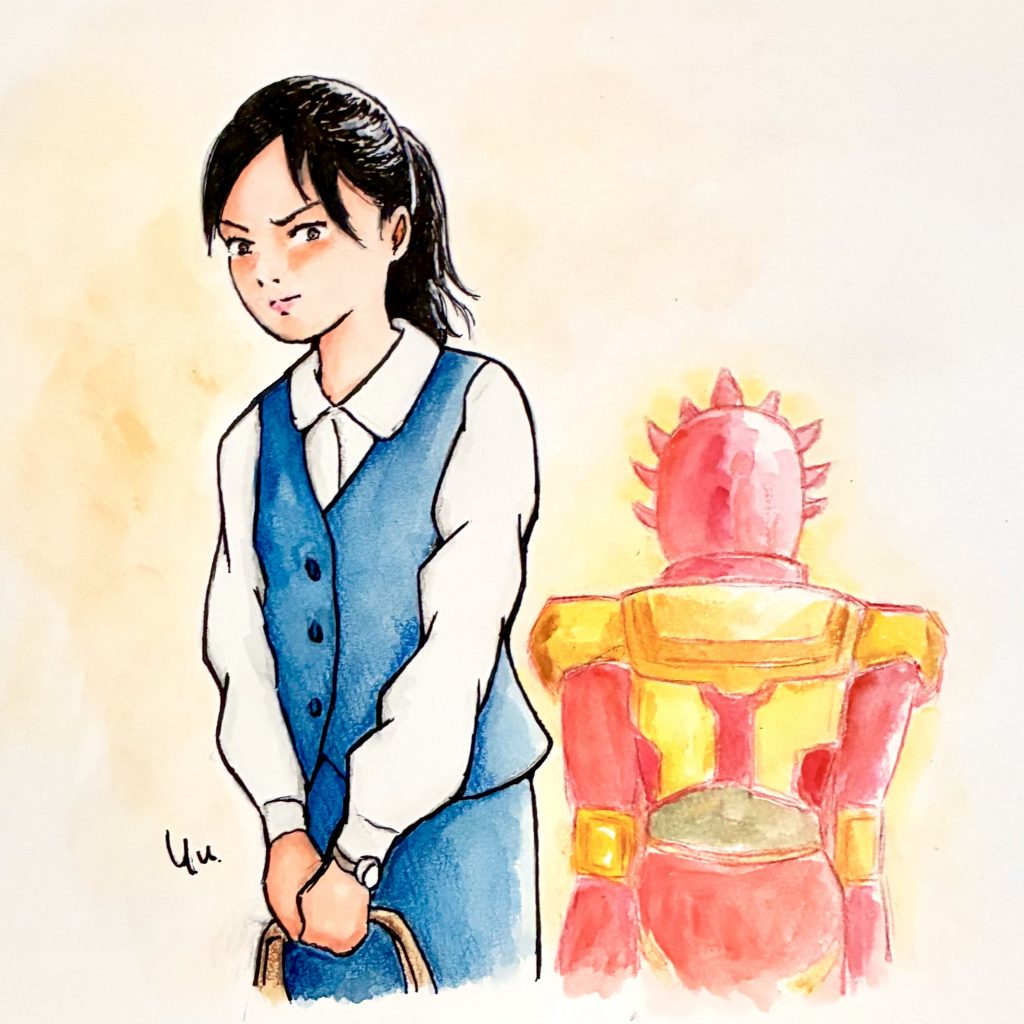

『トクサツガガガ』 みんなで普通の人のフリをする

ずっと気になっていたNHKドラマ『トクサツガガガ』を観た。今やNHKのお気に入り俳優の小芝風花さんのドラマ初主演作とのこと。小芝風花さんは、今や CMでも引っ張りだこの売れっ子で、メディアで見かけない日はない。現在放送中の大河ドラマ『べらぼう』でも、妖艶な花魁の役を演じていた。実年齢が若くとも、すでに大物俳優の貫禄がある小芝風花さんが、若いOLさんという初々しい役を演じている。このドラマが放送されたのは2019年。たかだか6年前でこうも人は変わってしまうのだろうか。子役で出演している寺田心くんもまだ小さい。現在17歳の寺田心くんは、今なら小芝風花さんの身長をはるかに越えている。このドラマが放送されたのは、それほど前とは思っていなかったが、時の流れというのは残酷に人の容姿を変えてしまっている。

変わったのは人だけではない。たかだか6年前のドラマとはいえ、このドラマで描かれている社会の価値観が、今では通じないくらい古く感じるということ。かつては社会で働く人にとって、オタクという存在は奇異の目で見られていた。このドラマの時代の会社では、モラハラやパワハラ、セクハラは当然の如く横行している。女性は男性の日々のちょっかいに、つくり笑顔で対応しなければならない。そういえばバラエティ番組に出演している小芝風花さんが、周りのおじさんたちのつまらないギャグに、笑顔で反応してあげている姿を思い出す。若い女性というのは、ここまで周囲に気を遣わなければならないのか、大変だなぁと感心してしまった。おじさんからしてみれば、かわいい若い女性にちやほやされたら悪い気はしないだろう。そういえば、そのときくだらないギャグを言っていたおじさんタレントは、そのあとスキャンダルで芸能界から追放されてしまった。怖い怖い。

小芝風花さんが演じるこのドラマの主人公・仲村さんは、特撮戦隊モノが大好きなオタク。通称特オタ。若い女性に不似合いなジャンルが好きだということで、会社ではその趣味をひた隠しにしている。

あの頃の社会風潮としては、ひとたび会社に就職したからには、その会社に自分の人生すべてを捧げなければならないような雰囲気があった。残業や休日出勤は当たり前。自分の都合で定時に帰りたいなど言おうものなら、「やる気がない」と判断され、会社での立場も危うくなってしまう。残業代が時給で支払われる会社ならまだしも、みなし残業代としてひと月分の残業代が一律の支払われ方をする企業と契約していたら、いくらでもサービス残業させられてしまう。会社の飲み会は基本的には強制参加。会社で横行しているルールというものは、たいてい無趣味で仕事しか知らないおじさんの都合でつくられている。つまりは多くの老害たちによって、この日本社会はつくられているということ。2019年はまだ日本が不景気だということは公にはされていなかった。ハードワークに耐えられない人は負け組。車を持たない、結婚しない若者に、政治家やマスコミがバッシングする。実際は低賃金で仕事が忙しすぎて、自分の人生に向き合うことができないだけのこと。趣味を持つなんて贅沢すぎる夢。

30年くらい前なら、独身のオタクはお金を持っていて、じゃんじゃん趣味に貢ぎ込んでいた。いつしか低賃金で生活していくのがやっとになったオタクは、DVDやグッズに給料を注ぎ込むことが出来なくなった。なりふり構わず趣味に散財していたオタクが、生活を意識してセーブし始める。それはそれでオタクが現実を見れるようになったということでもあるが、まずいのは、欲しくても買えないという状態に陥ってしまったということ。そうなるとオタク産業のお金の流れが変わってきてしまう。オタクの心も荒んでくる。もちろん今でも独身者の方が、それでも趣味に自分のお金を使いやすい。安定した収入のある職に就いて、趣味にも散財できる仲村さんは、ある意味では人生をうまくやっている「勝ち組」と言える。それなのにこれほどの劣等感。仲村さんは自分をダメ人間だと思い込み、コソコソとしながら毎日過ごしている。趣味がバレたら会社に居られなくなる。会社には避けられない付き合いや、男性社員からの干渉にも耐えなければならない。しかも仲村さんの実の母親は、自分の趣味に猛反対。仲村さんには敵が多すぎる。とても気の毒。

世の中の価値観が急激に変わったのは、コロナ禍の影響が大きい。2019年ごろに、政府は「働き方改革」を打ち出した。当時自分もブラック企業で働いていたので、労働者の人権が尊重されていく社会になっていくなど、夢物語としか思っていなかった。2025年の今、確実に「働き方改革」は浸透している。もしかしたらコロナ禍がなかったら、こんな社会にはなっていかなかったかもしれない。ステイホームの時期、多くの人が自分の人生について向き合った。もしかしたらこのまま疫病で命を落としてしまうかもしれない。仕事ばかりして、自分の人生は本当に充実していたのだろうか。コロナ禍の時期は、考える時間がたっぷりあった。

もとよりオタ活をしていた人には、コロナ禍期はここぞというばかりの趣味の時間が与えられた。コロナ禍で自粛してダメになった産業もあれば、逆境だからこその企業努力で延びた産業もある。映像系のオタクからしてみれば、映像デバイスがDVDなどの円盤系から、配信サービスへのシフトチェンジがすっかり成されてしまった。今では、円盤をコレクションするという楽しみ方は、レアな趣味となりつつある。2019年には「推し活」なんて言葉もまだ生まれたばかり。ごく一部の人だけが趣味を持ち、オタ活をしているような価値観は崩れつつある。むしろ仕事以外に趣味がない人の方が、変わってるねと見られるようになってきた。価値観がすっかり逆転した。『トクサツガガガ』のドラマは名作だと思うけれど、時代背景を理解していないと、今の価値観ではしっくりこないところもある。それくらい新しい価値観が早急に定着した。

このドラマが放送されていたころ、もっとも話題となっていたのは劇中劇の特撮戦隊モノの再現。主人公の仲村さんが夢中になって観ている架空の戦隊特撮モノ。特撮モノの得意な東映がNHKに全面協力して、この架空の戦隊モノを実際の作品かと錯覚するくらいに完璧に作り込んでいる。主人公を動かす小道具として、この架空の作品にリアリティが欠けてしまえば、『トクサツガガガ』というドラマ自体に説得力がなくなってしまう。それに主人公の仲村さんが、あれこれ特撮モノを分析考察している姿も、このドラマの楽しいところでもある。でもあくまでこの劇中劇は、ドラマの小道具。『トクサツガガガ』の本題は、何ゆえ仲村さんがここまでオタクになっているか、それを隠すかということが最大のポイントとなってくる。これは現代の心の闇にも触れてくる。スカーレット・ヨハンソン主演の『ゴーストワールド』と同じ系譜の、サブカルで人生を拗らせてしまった人を描いた作品。

普段の仲村さんは、女子力全開でかわいく決めている。まさか特オタとは誰も気づかない。彼女がかわいらしくしているのは、モテたいからでもなく、ましてや上司に媚びて出世したいわけでもない。ただただ特オタだとバレないために、普通の人のフリを演じる擬態化にすぎない。もうその苦労を想像しただけで泣けてくる。

自分も経験からして、会社というオフィシャルの場所では自分の趣味は明かさない方がいいと思っている。会社は仕事をしてお金をもらいにいく場所。まず最優先としてはそれ。プライベートを明かすということは、弱点を晒すことでもある。周囲にどんな人がいるかわからないところで、自分から率先して持っているカードを見せてしまうのはとても危険。舐められでもしたら、会社に居られなくなってしまう。会社では仕事以外のストレスはなるべくつくらない方がいい。世知辛いようだが、これは自分を守るための最低限の処世術。ディープな自分の趣味の話をするより、時事ネタなど差し障りのない雑談ができることの方が、円滑な人間関係を築いていける。

仲村さんは本能からそれを知っている。自分の趣味がバレることで、自分だけでなく自分の趣味も侮辱されてしまう。それは絶対避けたい。そんな事態になったら、自身が大変な傷を受けることになる。人の趣味をからかうことはイジメと同じ。からかっている人からすれば、「そんなことで傷つく方がおかしい」と言いそうだ。他人の趣味をすぐ笑う人は、仕事に人生を捧げることに美徳を感じている人なのだろう。仕事以外のことはすべてくだらない。自分の知らないことは全部否定できてしまう破壊力を持っている。

オタク沼にハマるという脳の働き。それはこだわりの表れなのだが、そのこだわりはどこからくるのだろう。ものごとにこだわるということは、ちっとも良いことがない。頑固にもなるし、人と会話が通じなくもなる。柔軟性がなければ、人生のチャンスも見逃してしまう。こだわりは生きづらさと直結している。劇中で仲村さんが、あまりに自分の趣味ばかりにのめり込み過ぎたせいで、世間一般の流行に疎くなり、話が合わせられなくて困っている場面がある。オタクの知識は狭くて深い。社会では浅く広く知っている方が生きやすい。

このドラマの最大の見せ場として、仲村さんとお母さんとの確執がある。小さい頃から戦隊モノが好きだった仲村さん。そんな彼女の趣味を全否定するお母さん。お母さんは仲村さんに女の子らしいものばかり与えてくる。仲村さんは男の子っぽいものが好き。ただ、このお母さんの女の子らしさの英才教育によって、仲村さんは女子力の擬態化ができる技術を身につけている。イヤイヤながら、そんな処世術を身につけ、安全が保たれているという矛盾。

ドラマを観ているとだんだんわかってくるが、このお母さんの少女趣味にも異常性がある。女の子は女の子らしくするべきと、頑なにその正義を押し付けるお母さん。特撮趣味に人生のすべてを投入する仲村さんと、少女趣味を絶対的正義と信じ切るお母さん。表面的な方向は真逆でも、向けている精神は似通っている。似た者同士の頑固者の闘いとなってくる。このドラマが向かう方向がわかってきて自分は愕然とした。いつか仲村さんは、お母さんと闘わなければならない。

オタクという精神性は、頑固者と紙一重。お母さんもその過激な少女趣味で、周りから「いい歳をして子どもっぽい」など心無い言葉の攻撃を受けてきたのかもしれない。仲村さんちはシングルマザーだから、ご主人だった人ともお母さんの頑固さからうまくいかなかったのかもしれない。お母さんは自分の趣味を信じて、それを批判する人すべてを否定してきた。毒親とひとことで言ってしまえばそれきり。仲村さんもひと昔前ならアダルトチルドレンというやつ。このオタクの親子の対立は、見ていてとてもつらい。泥試合が予想できるので、観るのが怖くなってくる。でも怖いけど観たい。自分も映画オタクのはしくれ。自分が映画や読書好きになったのは、親がそれに興味がなかったから。親のわからないものを趣味にすることで、干渉される危険性がなくなる。親からの過干渉を如何に避けるかがモラトリアム期の課題。自分の人生ともシンクロしていく。だからこそドラマチックに安易な決着をつけないで欲しい。この親子の確執を単純な勧善懲悪にしてしまったら、一気につまらなくなってしまうだろう。

このドラマでは安易な和解は描かないので、信頼できる。それは多様性を意味している。オタ活で現実逃避をしている人の習性を、おもしろおかしく描いているだけのドラマではなかった。現代社会でどこにでもありそうな身近な問題を、ドラマのクライマックスに持ってくる。きっと仲村さんは、お母さんと距離をとっていくことだろう。親子だから理解し合えるというのは幻想でしかない。どんなに身内であっても、尊重し合えなければ離れていく必要がある。よくあるドラマでは、安直に人間関係に決着を付けてしまう。多様性を描くこのドラマは、モヤモヤするものはそのまま答えを出さないでいてくれている。ラスボスであるお母さんと対峙した仲村さんは、心理的にはケリがついている。ドラマとしての大団円はきちんと成立している。近年の親子関係は、兄弟姉妹の関係に似てきている。仲がいいにもいろいろある。表向き仲がいい姿を装っていたとしても、実のところは他人にはわからない。『トクサツガガガ』は、親の子離れ、子の親離れの話でもある。

人は何が「刺さる」かわからない。むしろ最近よく使われるこの「刺さる」という言葉。人生において、そんなに「刺さる」ような状況に陥ることはあまりない。そんなに簡単に刺さったらハリネズミになってしまう。「刺さる」という言葉は大袈裟な表現だけど、人は「刺さる」体験に憧れを感じているからこそ、「刺さる」という言葉が流行るのかもしれない。人生を変えてしまうほどの何かに出会えた人は、もしかしたら幸せなのかもしれない。

自分の趣味を他人に強要せず、社会にそぐう姿に擬態化している仲村さんは、じつはかなり立派な社会人と言える。かつてのオタクのイメージは、自分の好きなもの以外には興味がなく、外見もみすぼらしいものだった。オタクは社会性の無い人と同義語だった。でも仲村さんのように「普通」という同調圧力に溶け込んでいる隠れオタクは世の中にたくさんいる。『トクサツガガガ』の漫画原作が注目を浴びて、NHKでドラマ化されたことに、社会の流れを感じる。みんな自分の趣味をひた隠しにしながら、毎日頑張っている。日本人らしい生き方。マイノリティのような仲村さんに、マジョリティの人が共感したことだろう。

ドラマの最初の方で、こっそり特オタに勤しんでいる仲村さんが、仲間が欲しくて苦労する場面がある。隠れキリシタンが同胞を探すために、お互いが弧を描いて魚の絵に仕上げて確かめ合うイクトゥス。そんな暗号はないかと悩む場面がある。関係ない人にはわからなくとも、当事者同士なら分かり合える暗号。他者に絶対にバレないで仲間を探す方法。

ここではギャグとして触れているが、大きなファンダムではもうそれは実現している。文化の進化を感じる。BT21というLINEのキャラクターがある。これは韓国の代表的なアイドルBTSのメンバーがデザインしたもの。メンバー各々がひとつのキャラクターをデザインしている。だからあのキャラクターのマスコットを持っているということは、誰推しなのかと、ファン同士ならすぐわかるようになっている。でもBT21は、普通にLINEのキャラクターとしても供給されているので、BTSを知らない人もこのキャラクターのスタンプを使っていたりする。そこがBTSカルチャーのすごいところ。BTSを知らなくたって関係ない。無意識のうちに生活にキャラクターが浸透している。BT21とBTSとの関係を知ったとき、自分はかなりびっくりしてしまった。かなり実験的な試み。ファンとしてはそれ以外の人を、強制的でないかたちで巻き込んでいくのは理想的。平和的な布教活動となる。

仲間を探したいけど、身バレしたくない仲村さんの悩みは、どのジャンルのファンの中でも起きている。人はみな、自分の趣味を隠して生きている。何事もないような顔をして、密かに楽しみを持っている。世に言う「普通」は、無味無色の人のことを言う。それは会社や学校で管理されやすい人の姿でもある。そういった公の場では、割り切って従順な「普通」を演じ切りましょう。そうしてみんながそんな「普通」という暗黙の了解を守っているからこそ、世界でもトップクラスの治安の良い日本という国ができている。誰もが「普通」を擬態化している社会。みんな何某か好きなものがある。それはナイショ。なんだかそう思うと無性に口角が上がってくる。みんなかわいい。推し活やオタ活は適度な距離感を保っていれば、人を救う力がある。

母親ときちんと通過儀礼の対峙をした仲村さんは、オタ活オンリーの生活にも彩りが出てくることだろう。三度の飯より映画が好きだった自分も、子どもが生まれた5年くらいは映画がまったく観れずにいた。今まで映画を観れなければ死んでしまうとまで思っていたが、けっして死ぬことはなかった。でも三度の飯を怠ったら命に関わる。優先順位の現実化。だからたまに観れる映画がとても有り難かった。そこで映画や趣味と接する距離感を学んだような気がする。好きなものは大人になってもずっと好きでいい。ただ、それ以外のものもあるのだと認める余裕を持つと、もっとその趣味が楽しくなってくる。『トクサツガガガ』は、社会派のドラマ。このドラマは「刺さる」。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

関連記事

-

-

『ウィキッド ふたりの魔女』 陰惨な世界を軽やかに歌い上げよう

観るべきかやめるべきか迷っていた映画『ウィキッド ふたりの魔女』を観た。それがとても良かった

-

-

『スター・トレック BEYOND』すっかりポップになったリブートシリーズ

オリジナルの『スター・トレック』映画版をやっていた頃、自分はまだ小学生。「なんだか単純そうな話なのに

-

-

『タクシー運転手』深刻なテーマを軽く触れること

韓国映画の『タクシー運転手』が話題になっている。1980年に起こった光州事件をもとに描いたエ

-

-

『ツレがうつになりまして。』鬱を身近に認知させた作品

鬱病を特別な人がなる病気ではなく、 誰をもいつなりうるか分からな事を 世間に

-

-

『死ぬってどういうことですか?』 寂聴さんとホリエモンの対談 水と油と思いきや

尊敬する瀬戸内寂聴さんと、 自分はちょっとニガテな ホリエモンこと堀江貴文さんの対談集

-

-

『ホドロフスキーのDUNE』 伝説の穴

アレハンドロ・ホドロフスキー監督がSF小説の『DUNE 砂の惑星』の映画化に失敗したというの

-

-

『私ときどきレッサーパンダ』 世間体という呪い

コロナ禍の影響でこの2年間、映画館への足がすっかり遠のいてしまった。上映作品も軒並み公開延期

-

-

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』 野心を燃やすは破滅への道

今年2023年の春、自分は『機動戦士ガンダム』シリーズの『水星の魔女』にハマっていた。そんな

-

-

『オオカミの家』考察ブームの追い風に乗って

話題になっていたチリの人形アニメ『オオカミの家』をやっと観た。人形アニメといえばチェコのヤン

-

-

『高い城の男』占いは当たらない?

映画『ブレードランナー』の原作者フィリップ・K・ディックの代表作『高い城の男』。