『SHOAH ショア』ホロコースト、それは証言か虚言か?

公開日:

:

最終更新日:2020/03/03

映画:サ行

ホロコーストを調べている身内から借りたクロード・ランズマンのブルーレイ集。ランズマンの代表作『SHOAH ショア』は9時間半にも及ぶ超大作ドキュメンタリー。関連作の『ソビブル、1943年10月14日午後4時』と『不正義の果て』を含めれば15時間の上映時間。世界中に散らばったホロコーストの関係者からのインタビューで綴られている。迫害を受けたユダヤ人の生存者や、元ナチSSの声を粘り強く載せている。

このドキュメンタリー三作品共通の特徴は、過剰な演出をしていないところ。音楽ものせていなければ、インタビュー映像も、ほとんど編集でカットしていない。撮ったそのままの状態で映画にしている。監督であり聞き手のランズマンはフランス人。さまざまな言語で返答する当事者たち。フランス語で質問するランズマンに通訳が入る。その通訳の間すら編集しない。そりゃあ上映時間が長くなるのは当然だ。

行間を読むという言葉があるが、このドキュメンタリーは、映像を通して「見えないもの」を想像させる。質問から通訳を通して言葉を介するまでの時間も、大事な証言。通訳を待つ文章にできない時間も、インタビューする側される側の静かな攻防戦。

言葉ではこの人はそう言っていても、果たして本質は如何に? 人が語る言葉は必ずしも「本当」とは限らない。ときとして人は、保身のために嘘をつく。ましてや第二次大戦中に起こった、重大な殺戮事件に関わった人たちだ。一筋縄ではいかない。必ずしも真実がそこにある筈はない。

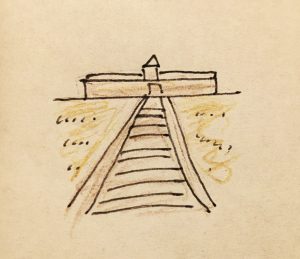

『ショア』の中では、列車にすし詰めにされて連行されていく、膨大な人数のユダヤ人たちを、毎日みていた農夫たちのコメントもある。殺戮の目撃者の証言。そのとき彼らはどう思い、どう感じていたのかは実のところ、ハッキリしない。

『ソビブル、1943年10月14日午後4時』は、ユダヤ人が唯一SSに蜂起して成功した事件を綴っている。当時16歳だった元ユダヤ兵が語る。ハンサムで優しそうな中年男性が、「ただ殺されるだけなら、戦って死にたい」と、ドイツ兵に手をかけた瞬間の話をする。聞き手のランズマン監督が「大丈夫ですか? 顔色がすぐれませんが」と声をかける。「当然です。こんな思い出ですから」と答える元ユダヤ兵。でも、自分がこの映像からの印象では、彼が高揚しているように感じた。ドイツ兵を殺した、戦いに勝ったという誇りと恍惚。きっと戦争はこうして続いていくのだろう。

『不正義の果て』は、ユダヤ人長老の生存者のインタビュー。冒頭で解説する晩年のランズマン。本編は過去に撮影されたインタビューなので、ランズマンが急に若返る。映像フォーマットもデジタルから、フィルムに変わる。ホロコースト取材はランズマンのライフワークなのがうかがえる。

ユダヤ人長老の話の中にアドルフ・アイヒマンの人物像について触れている場面がある。ハンナ・アーレントのアイヒマン裁判の記述が有名だけど、その印象とはだいぶ違う。

アーレントの手記では、アイヒマンは反ユダヤ派ではなく、直接ユダヤ人を殺したことはないというもの。「わたしは職務をこなしていただけで、無実だ」思考停止の職業人の代表のようになっていた。そしてよく盲目的に過剰労働する日本人の教訓的存在でもあった。

ユダヤ人長老の語るアイヒマン像は、とても暴力的だ。そうなるとアイヒマンは裁判で虚言を発していたのかもしれない。でもまたこのユダヤ人長老という人物も、曲者の食えない男の印象がする。

どの話も主観的で信憑性があるのかないのか判断できない。だからこそランズマンは、演出手段として「演出しない」ことを選んだのだろう。判断はあくまで観客一人ひとりに委ねますよと。そこがこのドキュメンタリーの芸術性の高さだ。

これは現代のネット上での情報の氾濫の中、「あなたはどうとらえる?」という課題に近いものがある。様々な人が、様々な感情や思惑で発せられた言葉の渦。それらにいちいち翻弄されていたら、日常生活が送れなくなってしまう。

知らないままというのはいちばん良くないが、偏向した意見に傾倒してしまうのも非常に危険。耳あたりのいい言葉も危ないし、悲観的な言葉ばかり聞いていると、これもまた病気になってしまう。いろいろ聞いて、それらを情報整理して自分で判断していく。

いわゆる「読解力」とか、スノビッシュにいうなら「リテラシーが高い」という言葉が適当なのか? そういった能力は、我々中年以降の人間はとても難しい。子どもの頃からネットに親しんできた世代は、きっと当然の能力として身についているのだろう。中年以降の世代は、ただの老害になりかねない。まずは人の話が素直に聞けなくなったらヤバイ。気をつけないと。

情報をどう解釈するか? その訓練にクロード・ランズマンのドキュメンタリーはとても活かせそうだ。でも真相は藪の中だけれど。

関連記事

-

-

『猿の惑星: 創世記』淘汰されるべきは人間

『猿の惑星:創世記』。 もうじき日本でも本作の続編にあたる 『猿の惑星:新世

-

-

『サウルの息子』みせないことでみえてくるもの

カンヌ映画祭やアカデミー賞など、世界の大きな映画祭で、賞をとりまくっていたハンガリー映画『サウルの息

-

-

『百日紅』天才にしかみえぬもの

この映画は日本国内よりも海外で評価されそうだ。映画の舞台は江戸時代。葛飾北斎の娘

-

-

『七人の侍』 最後に勝つのは世論

去る9月6日は黒澤明監督の命日ということで。 映画『七人の侍』を観たのは自分が10代の

-

-

『死霊の盆踊り』 サイテー映画で最高を見定める

2020東京オリンピックの閉会式を観ていた。コロナ禍のオリンピック。スキャンダル続きで、開催

-

-

『シェイプ・オブ・ウォーター』懐古趣味は進むよどこまでも

今年2018年のアカデミー賞の主要部門を獲得したギレルモ・デル・トロ監督の『シェイプ・オブ・

-

-

『葬送のフリーレン』 もしも永遠に若かったら

子どもが通っている絵画教室で、『葬送のフリーレン』の模写をしている子がいた。子どもたちの間で

-

-

『シン・レッド・ライン』美しい場所ほど悲惨な戦場だったりする

自然が美しい場所ほど、過去に激戦地だったりする。 とこく今

-

-

『SHOGUN 将軍』 アイデンティティを超えていけ

それとなしにチラッと観てしまったドラマ『将軍』。思いのほか面白くて困っている。ディズニープラ

-

-

『ジョーズ』 刷り込みでないと言ってくれ!

平日の昼間に放送しているテレビ東京の『午後のロードショー』は、いつも気になっていた。80年代